自閉症児の発達例|定型発達児と【比較】

私は息子が自閉症であることを1歳10ヶ月で確信しました。しかし、周りからは「違うよ~」と言われ苦しい時期が続きました。実際、自閉症スペクトラム(ASD)は、定型発達の幼児の特徴とも重なり、慎重な発達専門医では半年以上診察してから言及するほど。

今回はどなたかの参考になればと思い、息子(知的障害を伴う自閉症スペクトラム)の発達の様子をまとめておきます。

※定型発達児の発達の目安も簡単に書いておきます。定型発達児と自閉スペクトラム症児の違いについての気づきは、定型発達児との関りの経験や知識が多いほど明確になる1)と報告されているためです。

概要

- 新生児期…兆候あり(当時は気が付かず)

- 生後4ヶ月頃~…発達の遅れの表出

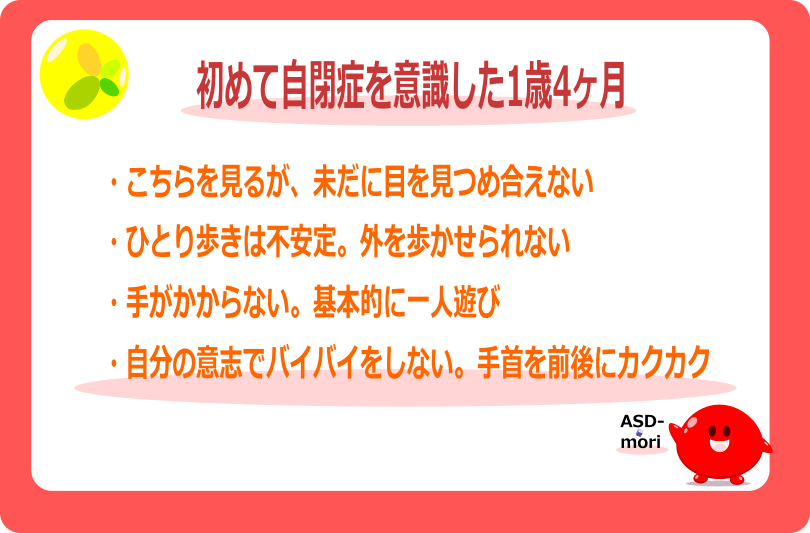

- 1歳4ヶ月…【気づき】バイバイできない

- 1歳6ヶ月…言葉の遅れ、真似しない、共同注意がない(1歳半健診のチェック項目)、感覚過敏

- 1歳10ヶ月…【確信】多動、横目|療育開始

- 2歳5ヶ月…医師による診断

妊娠・出産

- 問題なし

- 自閉症の原因の可能性がある「遺伝」「妊娠中の子宮内環境」も心当たりなし

◇参考◇自閉症の原因について→こちらのページにまとめています

乳児期の兆候(早期サイン)

- 把握反射なし

- 手を触らせてくれない

- 目が合わない

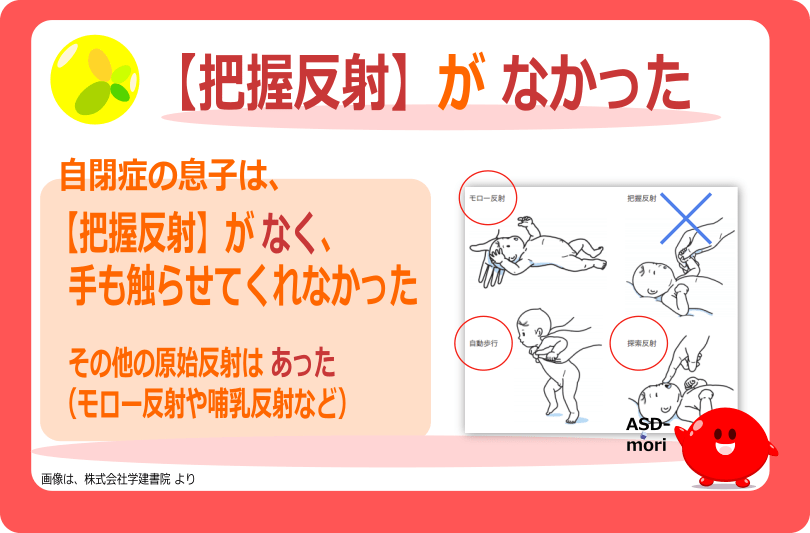

1. 把握反射なし

息子は把握反射がありませんでした。目も見えない赤ちゃんが、手のひらに触れるものをギュっと握るアレです。通常、生まれた時から生後5-6ヶ月頃まで続く原始反射です。

※乳幼児期の保健テキストには原始反射は乳児期早期にみられる反射で(中略)現れるべき時期にみられないとき,消失する時期にみられるときは,脳や神経系に異常があるかもしれません

と記載されています2)。

音に驚いて腕が伸びる反射(モロー反射)や、口の周りに触れたものを吸おうとする反射(哺乳反射)など他の原始反射はありました。

2. 手を触らせてくれない

息子は生後直後から手を握っても「触らないで」という感じでした。赤ちゃんが指をぎゅっと握ってくる把握反射にあこがれていたのですが?そんな息子の様子です↓

理由は、自閉スペクトラム症児によく見られる「感覚過敏」の一つだと思われます。診断基準の項目にもなっています。

ASD児の感覚過敏は、2歳頃や大きくなった方が目立ちますが、乳児期からでも認められます3)。

3. 目が合わない

同じころに生まれた姪は、顔を見るとこちらの目をジーっと見てきました。街で見かけるベビーちゃんにも同じようなイメージがあります。

しかし、息子は違いました。私が息子の顔を見ても、「目」を見てはきません。あえてそらしているような??こちらの「顔」は見るので説明は難しいのですが。

それ以外の乳児期の様子

その他はほぼ定型発達と変わりませんでした。

よく笑う

初期に発達する「新生児の微笑4)」も画像のようにきちんと発達していました。

自閉症の人は無表情で笑わないイメージもありますが、そんなことはありません。自閉症の人も笑います。特性は人それぞれなので。なので「この子はよく笑うから自閉症じゃないよ」は間違いです。

息子も他の子のように、不機嫌な時は普通に泣き、あやすとよく笑ってくれました。

※赤ちゃんの頃は、定型発達児でもよく笑う子と、あまり笑わない子の個人差は大きいようです。5)

その結果、早期サインは出ていましたが、発達の不安は全くありませんでした。

首座りも問題なし

[発達の目安:うつ伏せで45°頭を上げる…生後2ヶ月頃]

出来ていました。

[発達の目安:首のすわり…生後2.5ヶ月~生後4ヶ月]

少し遅めでしたが、生後3ヶ月で首はすわっていました。

発達の遅れが見られはじめる

自閉症児は協調運動が苦手な子が多いと言われています。6)

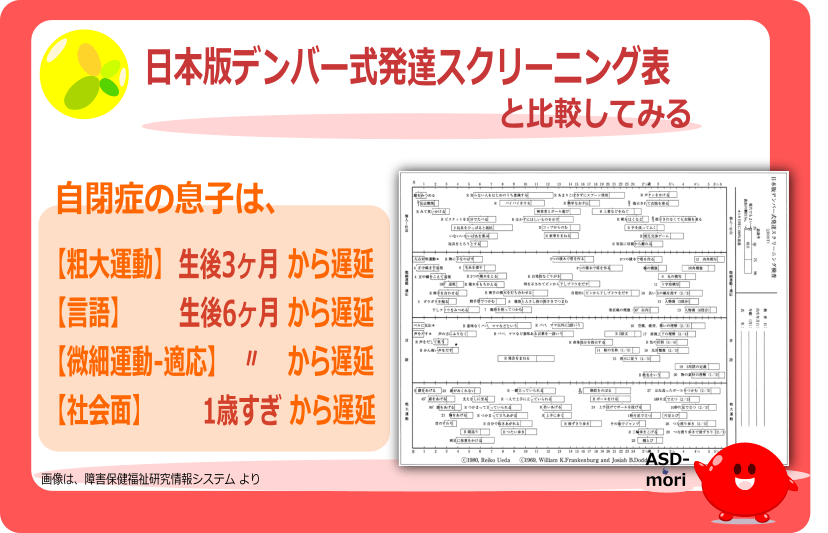

息子も生後3-4ヶ月頃から運動面の発達遅れが表出しはじめました。

とちぎっ子発達クリニックの小黒先生は協調運動とは、見る、触った感じ、体の姿勢、手足の動きなどの感覚をまとめ上げて、滑らかな運動を行うための脳機能の一つ

と説明しています。

- 息子の気になった発達遅れ

- 寝返りをうてない

- うつ伏せで胸をあげられない

- お座りが遅かった

- ハイハイが遅い&片足が立てひざ

- 一人歩きも遅い

※大事なことなので別の言い方でまとめますが、自閉スペクトラム症児がみんな運動面の発達が遅いというわけではありません。発達が早かったり運動神経の良い子もいます。

※運動面の発達については、知的障害児でも遅い子が多いようです。知的障害と自閉スペクトラム症は別の障害ですが幼児期の特徴が似ています。詳しくはこちらのページをご覧ください。

1. 寝返りをうてない

[発達の目安:寝返り…生後4ヶ月~6ヶ月までに]

寝返りしようとはするのですが、1歳頃まで出来ず。定型発達の下の子は、生後5ヶ月でしました。

2. うつ伏せで胸をあげられない

[発達の目安:90°頭を上げる…生後2.5ヶ月~4.5ヶ月|うつ伏せで床から胸を上げる…生後3ヶ月~5.5ヶ月]

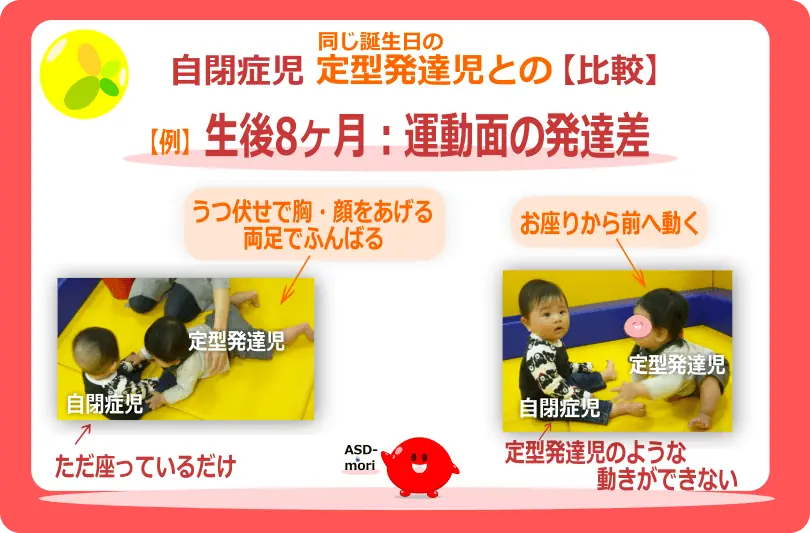

頑張って頭をあげていられるのようになったのは、生後8ヶ月でした。

3. お座りが遅かった

[発達の目安:支えなしで座る…生後5ヶ月~7ヶ月]

お座りは、自力では出来ず。

生後7ヶ月でなんとかお座りの姿勢で置けました。しかし姿勢もピンとはならず、背中が丸まっていました。体幹が全然ない感じです。

本来は脊椎筋の協調運動が発達して背中を丸くするかわりに背筋はピンとして座ることができる

7)と発育発達学のご専門である田口教授は述べています。下の子もピシッとしていました。

↓同じ誕生日の定型発達児と再会した時の画像↓です。定型発達児では、自分の体を自由に動かせています。

生後9ヶ月になっても寝返りもうてないので、倒れたら自力で起き上がれず。可哀そうでした?

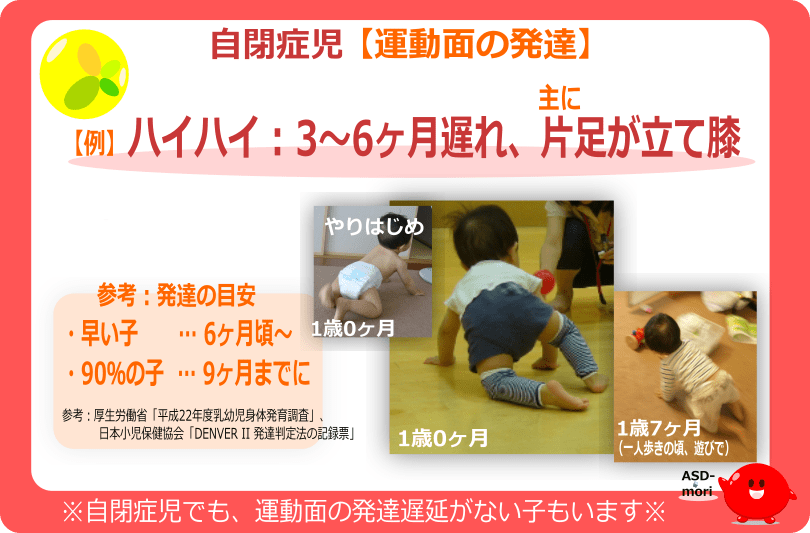

4. ハイハイが遅い&立てひざ

[発達の目安:ハイハイ…生後6ヶ月~9ヶ月]8)

ハイハイも遅く、1歳になってやっとやるように。また、よく片足が立てひざになっていました。

歩けるようになった後、遊びながらハイハイするときも同様でした。手と足を交互に出す動きが上手く習得出来ていないことがわかります。ちなみに中学生まで、水泳のクロールも腕を左右交互に動かせませんでした。

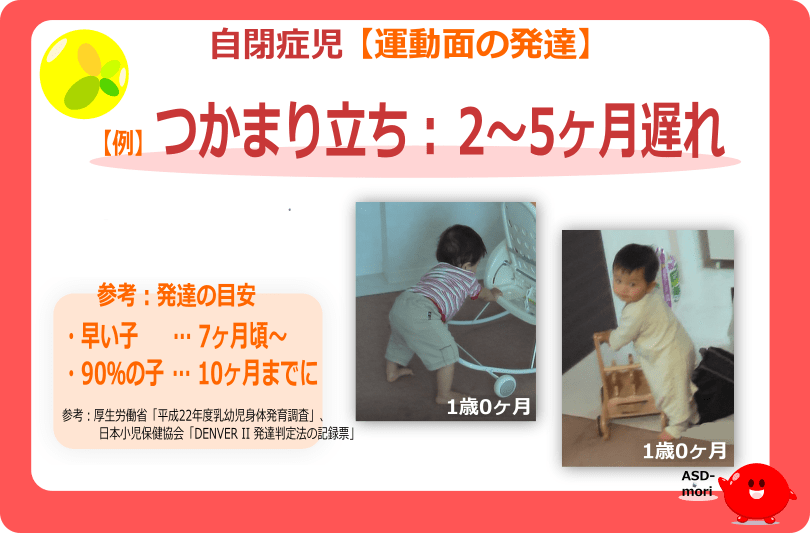

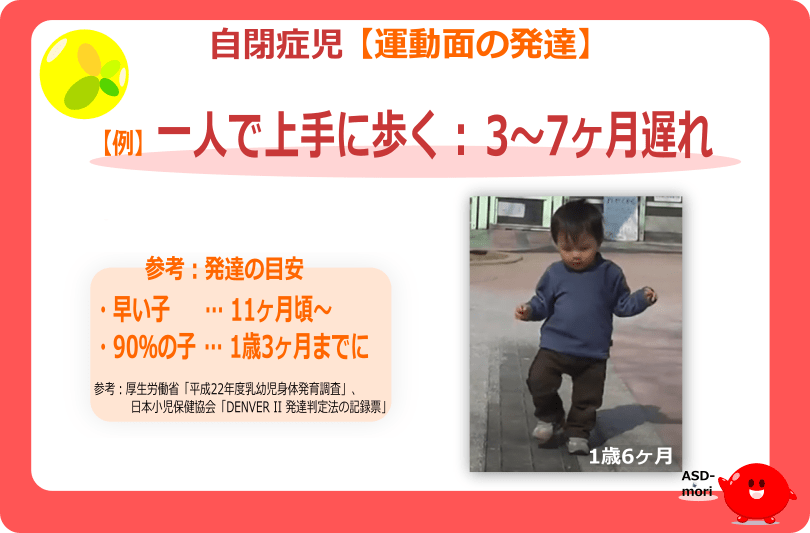

5. 一人歩きの遅れ

[発達の目安:つまり立ち…生後7~10ヶ月頃|一人歩き…1歳3ヶ月頃までに]

1歳でつかまり立ち、1歳半でやっと外を歩けるようになりました。一人歩きは平均から3~7ヶ月遅れの発達でした。

他の遅れ

言語は生後6ヶ月頃(生後6ヶ月目安「意味なくパパ、ママなどという」×、生後7ヶ月目安「発音をまねる」×)から遅れが認められ、社会面は1歳過ぎから遅れとして認識できるようになってきました。

言語発達の遅れは通常1歳6ヶ月頃から判断するので、言語発達については、後述する1歳6ヶ月の項目で詳しく説明します。

1歳までの印象

- 発達障害とは思っていなかった

- 運動発達の遅れは心配だったものの、他の子と大差ない

- とにかく可愛いくて、楽しい子育ての毎日

- 手が掛からないタイプだとは感じていた

- 後追い、人見知りはちゃんとあったがひどくない

- ベビーカー、チャイルドシートも嫌がることはない(泣くときもありましたが、心理的ではなく、生理的な不快感が原因と思われる感じ)

- 買い物、車・電車での移動、外食中も存在感ない方

当時は普通の子育てだと思っていましたが、定型発達児を育ててみると、自閉症の息子は赤ちゃんの頃は非常に手が掛からないタイプだったと痛感しています。

1歳4ヶ月:気づき

私は、息子が1歳4ヶ月のとき、はじめて「自閉症」を意識し始めました。

ある研究では、ゆくゆく自閉症・自閉スペクトラム症と診断された子の多くの親が、かなり早い段階で違和感や育てにくさを抱いていると報告されています。

知的障害を伴わない場合でも、1歳未満で22.8%の親、2歳未満でほとんどの親が気付いたと報告しています。

参考:埼玉大学紀要 教育学部,66(2):401-413(2017)「知的障害のない自閉症スペクトラム障害児の初期発達に関する研究」根岸 由紀、細渕 富夫

理由

- 画像のようにこちらはよく見るが、まだジーっと目を見つめあったことがない。

- 基本的に一人遊びで、家にいればあまり手が掛からない。

- 自分の意志でバイバイをしない。促されてやっても手首が前後にカクカクする動きだった。

- 身体発達の遅れ。

集団に入れて気が付く

つたい歩きが上手になっていた頃です。保育園への慣らし保育をきっかけに、他の子との差が、より目に映るようになりました。

育児経験者ならもっと早く気付くかもしれませんが、私は息子を集団に入れて初めて気が付きました。

楽しかった育児から一転、嫌な焦りを感じはじめました。

息子はこの頃もまだ目を合わせようとするとそらすのですが、人の顔やカメラのレンズの方向はよく見るので、他人から見ると「全然目が合わない」という印象はなかったと思います。

よく自閉症児の例で言われるような「手を裏にしてバイバイをする逆さバイバイ」はありませんでした。

周りの自閉症児でも裏バイバイする子はまれでした。いなかった、ではなく、まれと書いたのは、「誰」とも思い出せなシチュエーションで、1回だけ見たからです。「やっぱりそうやってする子がいるんだー」と思ったことだけ覚えています。

ちなみに普通に左右に振るバイバイは、幼稚園に入る頃にはできていたと思います。

ちなみに成長につれてピースが出来るようになったのですが、裏手で逆さピースでした(現在進行形)。

1歳6ヶ月

- 共同注意がない

- 感覚過敏の表面化

- 言語発達の遅れ

- 模倣しない

1. 共同注意がない

この頃になっても、共同注意がないことが定型発達の子との顕著な違いでした。1歳6ヶ月児健康診査で行われるような「応答の指さし」も出来ませんでしたし、下記動画の定型発達児のように「見て見て!」などの共感してほしいというような言動はありませんでした。

※自閉症児でも【指さし】自体はするので、指さしをしているから自閉スペクトラム症ではないとはなりません。詳しくは「【指さし】の5段階発達・自閉症児は3段階以降が困難」ページをご覧ください。

自閉症スペクトラムの診断基準の1つにも「興味、情動、または感情を共有することの少なさ」があり、それらは発達早期(2歳くらいまで)に存在するとしています。

私に知識がないので、当時はそれが定型発達児との大きな違いであることには気が付いていませんでした。

2. 感覚過敏の表面化

新生児からある感覚過敏は、他の部分も徐々に表面化してきました。

- 触覚過敏:絶対手をつながせてくれない。かなり激しく抵抗する。

- 味覚過敏:離乳食はなんでも食べてくれましたが、完了期からは偏食に。

自閉症児の感覚過敏については、下記ページに詳しくまとめています。

3. 言語発達の遅れ

1歳半で有意味語は1語のみ。言語発達の目安は下記ページにまとめています。

4. 模倣しない

手遊びなども模倣をすることはありませんでした。模倣は、自閉症児には難しいこととされています。9)

1歳半健診で出される積み木の模倣でも、真似して積み木を重ね上げることはせずに、与えられた積み木で好きに遊んでいました。

※手遊びやダンスは6歳まではボーっと見るだけ(主にフェイドアウト)、7歳頃からオリジナルの動きをする、10歳頃から少しずつ真似出来るようになっていきました。

その他

1歳6ヶ月児健康診査(1歳半健診)

チェック項目はすべて引っかかっていました。

どんな風にして過ごしていた?

- 基本、部屋ではおもちゃで一人遊び

- 定型発達児のような「一緒に遊ぼう」の感じはない

- 親が一緒に遊ぶぼうと参加するのは嬉しそうに受け入れる、楽しそうに遊べる

- お友達におもちゃを取られても気にしない

- ただ目の前からおもちゃがなくなった、じゃあ他ので遊ぼうという感じ

- 定型発達の子なら、びっくりしたり悲しくなったりして母の顔を見る(共同注意)

- 絵本の読み聞かせは、わりと見聞きしていた

自閉症児によくある特性で、当てはまらなかったもの

- つま先歩き

- クレーン現象

- 身体をゆすり続ける

- 手をひらひらさせてそれを見続ける

- タイヤをくるくるして見続ける

- 聴覚過敏、嗅覚過敏

1歳10ヶ月:確信

1歳10ヶ月には、息子は定型発達児じゃないんだろうなぁと確信しました。大きな理由は、変な横目をするし、多動が表出し、手の掛からない頃の息子はどこへ行ったのか!?というほど子育てが大変になったからです。言葉もまだ遅かったです。

1. 多動が目立つ

すっかり歩き回るのが上手になって、多動が目立ってきました。

「歩きたい」という行動だけ見れば、定型発達の幼児にもよく見られますが、共同注意のなさからその雰囲気には違和感があります。

食事も、以前は椅子に座ってじっくり食べていましたが、座っていられなくなっていました。食そのものにも興味が薄くなった印象です。

外出も、どこかお店や部屋に入っても、すぐ扉を開けて出ていきたがるようになりました。外食もそれまでは息子の存在を忘れられるほど大人しかったのが、一切できなくなりました。

多動の原因などについては、下記ページで詳しく説明していますので、是非あわせてご覧ください。

2. 横目をして歩く

安定して歩けるようになった頃から、ずっと横目をして柵などの場所を行ったり来たりするようになりました。距離が短くても、そこを何度も往復するのです。下図の6畳の和室でも、何往復もしていました。下記のような動きです。

さすがにこの行動は焦りではなく「あ、これは違う…」と本能的に定型発達児ではないと感じる感情が湧いてきました。

このは自閉症児の特徴の一つである、視覚の感覚刺激です。自閉症によくみられる「こだわり」の発達過程(5段階)の2段階目「興味の限局」にあたる行動の一種です。これに続いて、順序のこだわりなどへ発達していくのです。詳しくは、下記ページで説明しています。

横目での感覚刺激のこだわりは、4歳頃まで続きました。ピーク時は歩いている/抱っこ/ベビーカー/車などで「移動している時の8割景色や地面を横目で見ている」位でした。

親子教室へ通うように

役所に発達不安の件で相談をして、「空きがあるから不安なら」と2歳から3歳までが通う親子教室(隔週1回60分)へ通えることになりました。

- 多動や横目を当然のように受け入れてもらえ、とても安心できる環境だった

- 数名の保育士さんがいて、10組くらいの親子が通っていた

- ご挨拶や手遊び、絵本を読む間椅子に座る練習、皆で座っておやつを食べる練習などをした

欲張って並行して地域の英語リトミック教室へも通い始めました。

こちらでは、他の子みたいに出来ていないし、毎回終わると「続けていていいのか、辞めるべきなのか」悩んでいました。下記ページに、その時の様子や、心理士さんから聞いた幼児教室を辞めるかどうかの判断基準をまとめていますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。

2歳0ヶ月:特性【さらに目立つ】

言葉の遅れ、偏食などの感覚過敏、そして多動が、より目立ってきました。この頃の動画もあります。

1. 言語発達の遅れ

2歳0ヶ月で喋れる言葉は下記の13個程度でした。

- 「ティップ」→ミルク・牛乳

- 「で」「でんし」→電車

- 「にゃー」→猫

- 「あち」→熱い

- 「ゴ」→イチゴ

- 「こーこ」→飛行機

- 「こっこ」→エアコン

- 以下、擬音語

- 「プップー」→車

- 「ゴー ティキリ」→洗濯機

- 「アーアー」→カラス

- 「ティープーティープー」→救急車

- 「ミーンミーンミーン」→セミ

- 「アバアバ」→バス(曲がるときの警告音)

2. ひどい偏食

1歳半から見られていた偏食(味覚過敏)は、2歳頃にはより強固になり、決まったものしか口にしなくなりました。牛乳、温野菜程度です。

3. 異常にくすぐったがり

非常にくすぐったがりなのも目立ってきました。これは触覚過敏が手だけでなく、体全体に表面化したためです。

着替えの時にくすぐったがり、多動でもあるので、着替えさせるのが非常に大変になってきました。小さい頃はお人形のように着替えさせられたのですが。

体に触れることも好みませんでしたが、抱っこ、シャワーなどの水圧に痛がるほどの重症度ではありませんでした。

外出先では必ず靴下は脱ぎ、家では徐々に裸を好むようになってきました。

2歳4ヶ月:言語発達はオウム返し

当時は気が付いていませんでしたが、会話のほとんどがオウム返しでした。下記動画は、その様子です。

共同注意の発達が遅かったので、オウム返しをしてくれるだけで私には十分愛着形成がなされるやり取りでした。

2歳5ヶ月:診断

大学病院の発達外来にて

発達外来で「自閉症スペクトラム」の診断を受けました。その日のキッズスペースでの息子の様子です↓

診断結果には、落胆することよりも「やはり」と自分が間違えていないことに安堵しました。

この安堵感は、自閉スペクトラム症の母親の特徴的な経験だという研究結果10)もあります。

発達外来をどのように予約して、どのように診察されるかなどは、下記ページで詳しく説明していますので、是非あわせてご覧ください。

「てんかんへの注意」をされる

この診断時、発達外来の医師から「発達障害児はてんかんの発症率が高いため、お母さんもてんかんを頭の片隅に留めておいて」と言われ、予言のようにその一ヶ月後、てんかんを発症しました。

2歳6ヶ月:難治性てんかん発症

難治性てんかん発症

難治性てんかん(レンノックス・ガストー症候群)を発症しました。下記ページで詳細をご覧いただけます。

数年間、毎日のように大発作→数時間意識消失を繰り返す日々が続きました。意識消失から目覚めると、ずっと泣きぐずっている状態です。

親子教室に行ける機会がとても少なくなり。親子スイミングと英語教室は辞めることになりました。

※一時は脳の半分を摘出した方がまだ彼にとって楽な選択肢だ、という話も医師からされるくらいでしたが、何種類も薬を試し、最後の1つとなった新薬のお陰で、幸いその選択肢が選ばれることなく少しずつコントロールできはじめています。

叙述の指さし習得

ゆっくりながらも発達はしており、【叙述の指さし】(1歳6ヶ月児健康診査でチェックされる指さし)が出来るようになっていました。

3歳:普通の幼稚園へ入園

年少になる頃は、社会的コミュニケーションの困難さ、多動、偏食がさらに強くなっていました。

しかし、地域の通所施設(障害児の幼稚園のようなもの)は、年齢の高い子が優先され、年少児の受け入れはできませんでした。

役所の心理士さんの後押しもあり、普通の幼稚園へ入園を決意し、発達・てんかん発作を受け入れてくれた素晴らしい地元の大きめの園に入園が出来ました。

この頃、てんかん発作は、服薬の調整で意識を失う大発作が2日おき、小さめの発作が一日数回程度に減っていたため、朝に大発作がない日は、通園できました。

言語発達

言葉は遅いなりにも発達していきました。よく自閉症児に言われる「単調で機械のような」独特な抑揚は多少ありましたが、ひどくはなく。当時無知だった私は、多くがオウム返しだということにもまた気が付いていませんでした。(疑問形で尋ねると、きちんと肯定系のイントネーションで返してくるんですもの。ある意味凄いわ)

幼稚園での様子

常に教室を飛び出す

息子は普通の幼稚園についていける訳がなく、常に教室を飛び出したままでした。

基本的に一人で園庭や廊下をウロウロしていて、手の空いている先生や幼稚園バスの運転士さんがそんな息子に常に付き添ってくれていたようです。(感謝っ!泣)

お弁当の時間も大変そうでした。先生が息子を腕で肩組ししながら、一瞬でパパっと食べさせないと、すぐ席を立つとのことでした。(感謝っ!泣)

環境が嫌でどこかに隠れる

縦割り保育の時間もあり、その際には多くの年長児達に「教室から出たらダメだ」と出口を塞がれたようです。隙をついて何とか教室から出るも、環境の嫌気からか、息子はどこかへ隠れてしまうこともあったようです。

毎朝泣く

息子も毎朝登園をとても嫌がり準備の時から泣き、先生に預ける際はより泣き叫んでいました。数ヶ月経っても、慣れることはありませんでした。

先生のことは大好き

幼稚園の先生方はとても素敵な方々で、一対一で遊んだりお話ししてくれる時間は息子も大好きだったのですが。

ちなみに朝にてんかん発作があった日(週に2~3日)は、お休みし、母子ともに安堵の日となっていました。

3歳5ヶ月:田中ビネー知能検査、療育手帳取得

大学病院で行った田中ビネー知能検査Ⅴでは、IQ58でした。(2年後にはIQ50以下、現在も50以下)

この頃、療育手帳を取得しました。療育手帳の取得条件や方法は下記ページをご覧ください。

認知機能の発達に伴い、こだわりが表面化してきました。それにより、パニックもひどくなっていきました。

3歳おわりの頃:はじめての「児童発達支援」のお教室へ

「児童発達支援」については、下記ページで詳しく説明していますので、是非あわせてご覧ください。

幼稚園の夏休み期間を利用して、障害児通所受給者証を取得し、車で30分かけて通ってみることにしました。

さすが「療育」!!

さっそく通ってみると、保護者同席で、1回45分(マンツーマン指導:30分、保護者へのフィードバック/その際子どもは横で集団指導:15分)程度の療育ですが、さすが障害児対象の療育だ!と驚くことがたくさんありました。

専門性が違う!!

その教室は、臨床心理士さん、作業療法士さん、言語聴覚士さん、特別支援学校の元教諭、音楽療法士さん、社会福祉士さん、心理学の博士など、専門性の高い先生が直接指導してくれる環境で、役所の親子教室とは、障害児に対する態度の専門性が違いました。

「言われていることが分かっていない」ことが判明!!

また、そこではじめて「息子は、こちらの言っていることをあまり分かっていない」という事実を教えてもらいました。

4歳:幼稚園退園・本格的な療育スタート

児童発達支援の教室へ、通い始めたことをきっかけに「当時の息子の息子には何が必要か」がよく理解でき、幼稚園の先生とも夏休み中に相談し、夏休み明けにお別れ会をしてから退園することにしました。(これも感謝っ!泣)

退園後は、上記の児童発達支援の教室へ、週4日親子で通いました。毎回45分の療育ですが為になる時間の密度が非常に濃く、保護者へのフィードバックはとても勉強になる内容でした。

その教室で行われているペアレントトレーニングや、その情報からの自宅での取り組みも含め、本格的な療育をスタートさせました。

また、その療育教室とは別に、これまた別の地域にある「リハビリ施設のある病院」で理学療法(PT)と言語療法(ST)を隔週1日40分ずつをスタートしました。

4歳:こだわり・パニックがとても強く

地域の通所施設(障害児の幼稚園のようなもの)へ無事入園できました。

コミュニケーションしずらさ、多動、偏食はそのままに、こだわり、パニックが目立ってきてすぐにとても強くなりました。自閉スペクトラム症児の【こだわり】は発達に応じて出現・変化していくのです。

こだわりについては下記ページに詳しく書きましたので、ぜひそちらもご覧ください。

しかし、息子が息子のまま、先生を含め他の保護者にも受け入れられ、当然と思っていることでもお互い「すごいねー、偉いねー」と褒め合える環境は、親としてはとても癒されるものでした。

5歳:こだわり・パニック対処のため引っ越す

相変わらずこだわりとパニックに翻弄される大変な子育てでした。

そのために賃貸マンションから、近くに一戸建てを購入し引っ越しました。

てんかん発作はそれまでも何種類か試し、抗てんかん薬を3種類すでに服用していましたが、新薬を1種類追加したことで、目に見える発作が小学校入学前までには奇跡的になくなりました。脳波では現在でもてんかん波はでていますが。てんかんについても相当苦労したので、後日別ページで詳しく記載します。

6歳:特別支援学校入学

対応方法の変更

小学1年生の息子の担当の先生は、通所施設の担当の先生とは対応が少し違いました。

こだわりを受け入れる

幼稚園の先生が「こだわりに対して徹底的に戦っていく」タイプだとしたら、1年生の担任の先生は「危険がなければやらせればいいじゃない」タイプでした。

最初は2年間も通所施設と自宅で戦ってきたこだわりだったので、戸惑いましたが、学校でのパニックはあまりないとのこと。

息子のこだわりとパニックに大変な思いをしていた私も、人の迷惑にならない場面では、恐るおそる息子の思うようにさせるようにしていきました。

自己肯定感への対応

また、先生から自己肯定感が低いことを初めて指摘されました。なので能力はあるのに、意欲があまりないとのこと。あまり褒められてこなかったことが原因だろうと。確かにそうでした。

自己肯定感や自尊感情について詳しく知りたい方は、シリーズ化して説明していますので、そちらをご覧ください。

参考になる本を先生に借り、親からしたら出来て当然と思っていることでも、自閉症の息子にとっては頑張って出来たことなので褒めるようにしました。

意欲が湧くような「頑張ったねシート」的な大きな表を作り、毎回シールを貼ったり、頑張った分だけ楽しみが待っているような環境づくりをしました。

それらの効果

そしたら息子にはそれらがとても効果的でした。

そして、アニマルセラピーを続けていてネコをとても好きになったので飼ってみたら、これもともて効果がありました。

それらの総合的な結果として、2年生の頃にはとても落ち着いてきました。

こだわり・パニックが減り、意欲も湧いて嬉しそうな瞬間が目に見えて増えていました。

そこからは別の何かが今まで以上に大変になることはなく、現在に至っています。

現在の息子

続いて現在の様子です。2023年11月現在、中学3年生です。

診断名

知的障害を伴う自閉スペクトラム症、中度知的障害、難治性てんかん

一般的には自閉症と呼ばる状態です。

知的障害

IQ40で中度知的障害。今では自閉症の特徴よりもそちらの特徴が色濃く出ている印象です。

- 学習面

- ひらがなを4年生、カタカナを5年生でマスターしたかなという程度

- 足し算は1桁をマスター、時計はプリントできちんと考えればある程度正解できるというレベル

- 着替え

- 自分でできる。気温に応じた衣類の選択はNG

- 肌着など目印になるようなものがないと前と後ろの判別不可

- 畳む、しまうなどはマスター

現在のWISC-ⅣでのDIQは、下記ページの結果例として載っています。

ちなみに自閉スペクトラム症だから知的障害というものではありません。知的障害については「自閉スペクトラム症の併発で最も多い【知的障害】の定義とは?」ページをご覧ください。

コミュニケーション

会話できます。ある程度空気も読みます。今では目も見ます。

自閉症というと、目を見なかったり言葉でコミュニケーションを取れなかったりするイメージがあるかもしれませんが、そんなことありません。そちらについては下記ページにまとめていますので、是非あわせてご覧ください。

今では、昔よくパニックになっていた頃のことについて「あの頃は小さかったからさー」「もうそんなことない」「本当は嫌でも『まぁいいかなぁ、関係ないか』って思うんだ」などと話します。

今は知的障害の方が色濃く出ているのか、口頭指示の内容を理解できなかったり、本人も言いたいことを適切な言葉を使うことが出来ず「えーっと」といつも頭を悩ませています。

こだわり・パニック

こだわりは少しありますが、小さい時ほどではありません。パニックもこだわりの減少と同時に減りました。

今では、「目的地に行くまでの電車は、各駅停車じゃなくて急行がいい」という程度のものです。でも約束の時間が遅れてしまったりする場合は、イライラしながらも受け入れられる感じです。

偏食・感覚過敏

偏食はかなり軽減しました。

小学生の頃は、給食は療育の一環として「頑張るもの」として完食できている一方、自宅では食べるものはシンプルなもので限られていました。

中学生になってからは、好き嫌いが多い程度までになりました。成長期もあり、種類も豊富に、好き嫌いはありながらも大人と同じ料理をたくさん食べられるようになっています。

入浴、衛生面

ひとりで可能。完ぺきにできているかは別問題ですが(笑)

総合的に

成長に伴って自閉症の特徴が薄まってきた気がします。

専門家も「昔は自閉症、成長したらアスペルガー症候群(両方とも自閉スペクトラム障害ですが)になることがある」と言っているので、息子も成長に伴って程度も変化したタイプだと思います。

まとめ

息子はこんな発達を辿ってきました。しかし自閉スペクトラム症の子たちの特性は本当に多種多様で、息子の主治医の先生も「100人いたら100通りの特性」と言ったほどです。

他の自閉スペクトラム症児については、下記ページもご参考になさってください。

そしてその特性は成長と共に変化していくこともあることが分かっていて、息子もそうでした。

息子への対応を振り返ってみると、療育(まだ療育と呼べないような時期でも)に関しては、後悔がないくらいにその時々で精一杯対応してきました。

しかし、息子への態度や声掛けは、「治るのではないか」という知識なさゆえの間違った方向の期待や苛立ち、悲しみもあってかわいそうな態度をとっていたなと後悔しています。

今でも「あれが分かるんだからこれくらい分かるでしょ!」と苛立ち声を荒げる日もあり反省することもあります。分かっていても…。

なので、その時期の後悔は、私にとっても通らなくてはならなかった道なんだと言い聞かせて乗り越えています。

親の障害受容も研究されていて割と当てはまっていて、それを知ったときにはその後悔と罪悪感の辛さが少し救われたので、そちらについても後日別ページで詳しく記載しますね。

今回はこの辺で終わります。

読んで下さってありがとうございました!

参考情報、引用元

1)根岸 由紀,細渕 富夫(2017)「知的障害のない自閉症スペクトラム障害児の初期発達に関する研究」埼玉大学紀要 教育学部、66(2)、p.401-413

2)遠藤 郁夫 (編集),曽根 眞理枝 (編集),三宅 捷太 (編集),稲坂 惠 (ほか執筆)(2013)「 子どもの保健 1 子どもの健康と安全を守るために学建書院」p.42

3)

ASDの感覚の特徴の問題は、乳幼児期から重要とされる。自閉症の同胞研究 17) では、乳児期の感覚の特徴も問題の有無が、後の自閉症診断に影響した。

精神神経学雑誌 第120巻 第5号(2018)「自閉スペクトラム症の感覚の特徴」高橋 秀俊 、神尾 陽子 p.371

4)新生児の微笑

- 自発的微笑

- 赤ちゃんの自発的微笑は、お腹にいる時から発生しています。

- 生後は1週間ほど見られ、主にレム睡眠などウトウトしている時などに起こりやすい反応です。

- 音や人に対する微笑ではありません。

- 外発的微笑

- 生後7~10日頃になると、音に対して微笑反応が出来るようになります。

- そして、視覚刺激での微笑は、コントラストなどに対して生後1~2ヶ月頃からはじまり、新生児の微笑のピークと言われる生後3ヶ月頃には、顔などを見て笑えるようになります。

5) Hagukum「新生児っていつから笑うの?笑う理由や赤ちゃんを笑わせる方法、ママ・パパの体験談も!」2022.8.7、最終閲覧日2022/10/9

6)

ASD 者の約 8 割は運動の障害(発達性協調運動障害)も呈することが報告されています。例えば、靴紐を結ぶなど指先の微細な動作や、球技や水泳など全身を使う粗大な運動など、日常生活で行う多岐に渡る運動で困難が生じます。

国立障害者リハビリテーションセンター研究所 井手正和・梅沢侑実(2020年)「自閉スペクトラム症者の運動の不器用さの神経科学的根拠を世界で初めて発見― 脳内 GABA の濃度が関連 ―」

7)田口喜久恵(元常葉大学 保育学部教授),遠藤知里,栗田泰成,田村元延(2017年)「乳幼児(0?2 歳)の(把)握力調査とその発達経過の検討(原著)」発育発達研究,74,p.34-44

8)

ハイハイするには、手と足を交互に使えないといけない(中略)ハイハイに必要な手と足の交互運動ができるようになるのは、寝返りができて、お座りができるようになったころです。

NHKすくすく子育て「赤ちゃんの発達と不思議な動作」榊?原洋一(お茶の水女子大学副学長・小児科医)

9)

自閉症のある人たちは「模倣」が苦手で、他者の動作・行動の理解や社会性の学習に困難があります。

国立特別支援教育総合研究所客員研究員 渥美義賢「自閉症の人は模倣が苦手?-ミラー・ニューロンと自閉症-」最終閲覧日:2022/10/9

10)

広汎性発達障害児の母親の診断告知時に母親が抱く感情として,診断告知への衝撃や育児と子どもの将来への不安,障害を知らずに子どもに接してきたことへの母親の自責感や後悔の念など否定的感情と,診断告知によって子どもの問題がわかり,安堵感を抱くといった肯定的感情として現れるなどの確定診断の難しい広汎性発達障害児の母親に特徴的な経験があると述べている

石井裕子 (2019年)「広汎性発達障害児の母親が自己肯定感を抱く経験とそのプロセス」p.228、公益社団法人 日本小児保健協会 小児保健研究、78(3)、p.228-236