特別支援学校【授業の特徴】知的障害|小学部|学習指導要領

特別支援学校(知的障害)の教育課程は、普通学級のように何かのテストで正解できるような知識を覚えるものとは大きく異なります。

今回は特別支援学校の教育課程について、普通の小学校と違う部分を保護者目線で7項目ピックアップしてみました。

これらを知ると、入学するための知的障害の程度が法的に定められている(後述)ことも、とても納得できる内容になっています。

※普通の小学校や支援学級の教育課程については、下記ページで詳しく説明していますので、是非こちらもあわせてご覧ください。

【その1】「活動に参加させる」指導から

特別支援学校(知的障害)の入学基準は、「他人との意思疎通が困難」「社会生活への適応が著しく困難」に当てはまる子たちです。

なので指導は、こちらに注意をむけさせたり、興味をもたせたり、活動に参加させるという段階からはじまります。詳しくは後述の「3段階別の指導」で説明します。

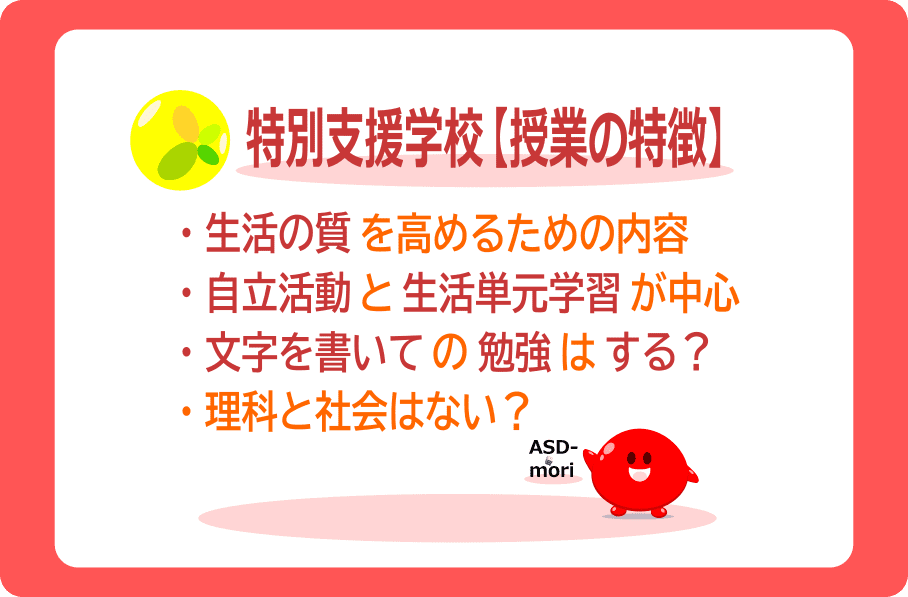

【その2】教育課程が特別

①目標は、生活の質向上・社会参加

特別支援学校の教育課程では、生きる力を育み日々の生活の質が高めること・将来自立して社会参加が出来るようになることを学ぶことが基本になっています。

具体的には、下記が実現できるように教育課程が構成されています。

- 知識及び技能が習得されるようにすること

- 思考力、判断力、表現力等を育成すること

- 学びに向かう力、人間性等をゆっくりと養い育てること

参考:「特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編(小学部・中学部)」第4章 知的障害である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科

②職業教育がある

特別支援学校では、日常の教育課程の中に職業教育が組み込まれていることも特徴の一つです。

小学校、中学部、高等部と上がるにつれて、知的障害児が将来働く場所での作業内容の指導(作業学習)・実習がどんどん増えていきます。

特別支援学校の教育課程の特徴には、「自立活動」「生活単元学習」「各教科等を合わせた指導」なども挙げられます。後の章で順番に説明してきます。

③理科、社会はない

特別支援学校(知的障害)の教育課程では、「理科」「社会」「家庭科」という科目設定はありません。(生活上必要なそれらの知識は、生活科の中で学ぶイメージです。)

| 1.国語 | 2.社会 | 3.算数 | 4.理科 | 5.生活 | 6.音楽 | 7.図工 | 8.家庭 | 9.体育 | 10.外国語 | 外国語活動 | 道徳 | 総合的な学習の時間 | 特別活動 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 特別支援学校(知的) | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | ○ | × | ○ |

知的障害者である児童を教育する場合は生活,国語,算数,音楽,図画工作及び体育の各教科,道徳科,特別活動並びに自立活動によって教育課程を編成することとしている。ただし,必要がある場合には,外国語活動を加えて教育課程を編成することができる。

文部科学省「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編」第1章 教育課程の基準

④生活科が中心

「生活科」とは、普通の小学校では1,2年生だけの科目で、地区探検・動植物の飼育・公共施設の利用など、具体的な活動・直接的な体験を通した学習活動のことです。

学習指導要領の各科目の表記順は、普通の小学校では「国語・社会・算数・理科・生活…」の順ですが、特別支援学校では上記引用のように「生活・国語・算数…」と一番はじめに書かれています。

特別支援学校の軸は後述する自立活動ですが、各科目の中では「生活科」を中心に学んで行きます。

⑤時間割が特別

1コマの授業時間も、普通の小学校の規定の45分ではなくてもよいと定められており、時間割も各学校によるのが特徴です。参考:文部科学省「特別支援学校小学部・中学部学習指導要領」第1章 総則 第3 授業時数等の取扱い

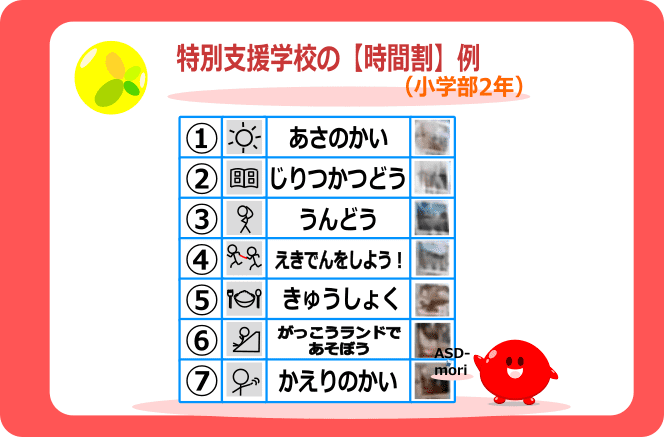

参考までに息子が通っていた特別支援学校の小学部2年生でのある日の時間割は、下記のようなものです。

その学校ではチャイムは鳴らず、先生方が時計を見ながら次の時間へ移行していました。そのため、息子が小学6年生の時に地域校の支援学級へ転校した時には、チャイムの制度に驚き、とてもお気に入りになっていました(笑)

【その3】授業の内容・形態が特別

①授業スタイルは黒板・鉛筆・教科書・ノートではない

普通の小学校の授業と言えば、「今から○○の科目を勉強します」と黒板を前にして鉛筆・教科書・ノートを使用して受けるイメージがあると思いますが、特別支援学校ではそのような時間はありません。

②各教科等を合わせた指導

特別支援学校では、指導の形態がとても特徴的です。

特別支援学校の指導形態は「各教科等を合わせた指導」とよばれ、日常生活や遊びの指導、作業学習、そして、後に説明する生活単元学習などを含めて、一定期間をかけて各科目が学べる単元の内容を作り、その生活の流れの中で学ぶという形態をとっています。

クラスや学年でみんな一緒に活動します。

例えば、「1ヶ月をかけてカレンダーを作ろう」という学習期間の中では、

- カレンダーに載せる絵を書いたり版画をする(図画工作)

- 日付として連続した数字を書く(算数)

- 曜日について学んだり、昨日・今日・明日というような時間の関係性を学ぶ

- 作ったカレンダーを、職員室の先生方や地域の方にプレゼントしに行く(生活)

という具体に色んな科目を合わせて学ぶことで、生活の質を高める機会を増やしながら学べるというものです。

③一人一人に合わせた指導

特別支援学校では、知的障害の程度とその子の障害特性に、また、実年齢ではなく生活年齢という実態に合わせて指導が行われます。

具体的には、一人一人に対して「個別教育支援計画」「個別指導計画」が立てられ、クラスで同じ活動をしてる時間でもみんな目標や指導方法・補助内容が違っています。(これは支援学級でも同様です。)

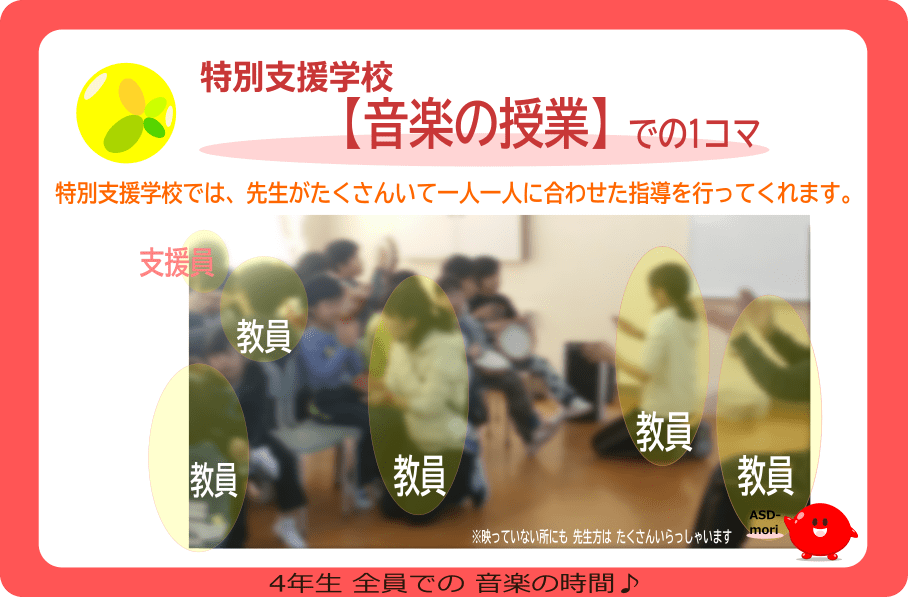

④先生がたくさん

上記のため、特別支援学校では法律で「1学級6人」と少人数のクラス編成が定められています。最終的なクラスの人数は、在籍する子たちの実態に応じて自治体の教育委員会により決定されます。

経験上、1クラス6人前後に対して、先生(支援員含む)が2~3人だったことが多かった印象です。

(学級編制)第四条 都道府県又は市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制は、前条第二項又は第三項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準を標準として、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して行う。

「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」より引用

多くの先生が普通の教員免許に加えて、特別支援学校教諭免許状を持っています。(令和2年度|国公私立の特別支援学校教員の「特別支援学校教諭等免許状」保有率|全体で84.9%、知的障害で88.0%)

⑤学年制ではなく3段階制での目標・指導

さらに、同じ学年でも、障害の程度や特性も個人差が大きいため、指導方法や学習内容は学年制という概念ではありません。

特別支援学校の小学部では、学習の目標や指導方法を「3段階」という考え方で分け、学んでいることの理解が徐々に深まるように指導していきます。

- 【1段階】

- 対象:知的障害の程度が比較的重く、他人との意思の疎通に困難があり、日常生活を営むのにほぼ常時援助が必要である子

- 援助は先生の直接的な働きかけ。

- それにより、注意を向けさせたり、関心や興味をもたせる、体験させる、基本的な行動の一つ一つを着実に身に付けさせる。

- 【2段階】

- 対象:知的障害の程度は1段階ほどではないが、他人との意思の疎通に困難があり、日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする子

- 先生からの援助は言葉掛けが主。

- 先生が示した動作・動きを模倣させることで、目的をもった遊びや行動をとれるようしたり、基本的な行動を身に付けさせる。

- 【3段階】

- 対象:他人との意思の疎通や日常生活を営む際に困難さが見られ、適宜援助を必要とする子

- 自分で場面や順序などの様子に気付いたり、体的に活動に取り組んだりしながら、社会生活につながる行動を身に付けさせる。

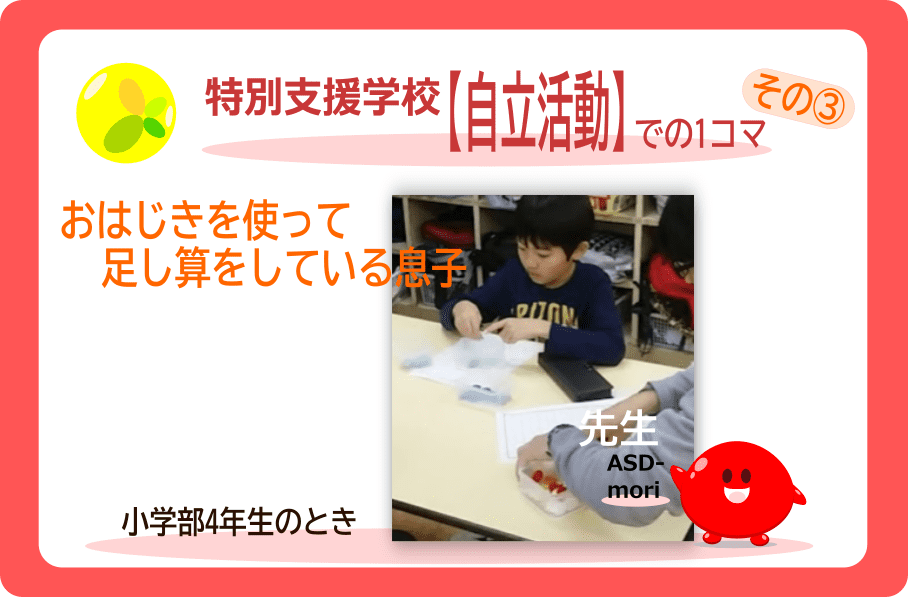

⑥国語や算数を科目として学ぶ場合は、個別の指導

国語や算数などを科目として学ぶ段階にある子には、個別の指導をしてもらうこともあります。

例えば1段階のレベルでは、下記のような例が示されています。

- 国語(1段階)…教師の話や読み聞かせに応じ、音声を模倣したり、表情や身振り、簡単な話し言葉などで

表現したりすること - 算数(1段階)…形が同じものを選ぶ

- 算数(2段階)…色や形、大きさに着目して分類する

そこでも「各教科等を合わせた指導」の時と同様に、なぜ今これを学んでいるのか、生活の中でどのように使えるのかということが分かるような指導内容になるというのが特徴です。

指導に当たっては,(中略)生活に即した活動を十分に取り入れつつ学んでいることの目的や意義が理解できるよう段階的に指導する必要がある。

特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編(小学部・中学部)第4章

基本的にその子に合わせて個人的(またはごく小集団)に行われるため、教科書・教材・目標は一人一人違い、指導方法にも知的障害児特有の工夫がされます。

息子が通っていた特別支援学校では、鉛筆を持ってお勉強するのは発達段階が高い子というイメージでした。

・中度知的障害を伴う自閉スペクトラム症児である息子は、鉛筆を使ってのひらがなや数字の書き方の練習は、小学3年生から学び始めました。

・小学4年生ではおはじきを使って、足し算の概念を学んでいました。

・知的障害があるので、学習ペースはとてもゆっくり、何年もかけて習得していくイメージです。

さらに学ぶ上で困難なことがある場合は、後述する自立活動の指導も必要になります。

形や色を弁別したり,分類したりする際に,教師が提示した教材に注目が難しい場合には,他に気になることがあり,学習への意欲や集中が持続しにくいことなどが考えられる。このような場合には,環境の把握の区分における「(2)感覚や認知の特性についての理解と対応に関すること。」や心理的な安定の区分における「(2)状況の理解と変化への対応に関すること。」などの自立活動の指導が必要になる。

文部科学省「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編(幼稚部・小学部・中学部)」第3章 自立活動の意義と指導の基本

【その4】「自立活動」という教科がある

「自立活動」とは?

特別支援学校の教育課程の特徴の1つとして、「自立活動」というものがあります。

「自立活動」とは、障害児に対する特別な教科です。

普通学級の教育課程では指導されないような「人間としての基本的な行動を遂行するために必要な要素」「障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するために必要な要素」を学ぶものです。

知的障害児だけでなく、視覚、聴覚、肢体不自由など障害児に合わせたそれぞれの自立活動があります。

障害のある児童生徒が自立し,社会参加するには,各教科等で学ぶ知識や技能等の他に,障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する力を身に付けていく必要がある。そうした困難に対応する力を児童生徒が主体的に学べる機会が自立活動の指導である。

文部科学省「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編(幼稚部・小学部・中学部)」第7章 自立活動の個別の指導計画の作成と内容の取扱い

代表的な要素は、特別支援学校習指導要領で「健康の保持」「心理的な安定」「人間関係の形成」「環境の把握」「身体の動き」「コミュニケーション」の6区分が示されています。また、各区分ともに3~5つの項目が挙げられています。

参考:島根県教育センター「自立活動ってなんだろう?」教育相談スタッフ 特別支援教育セクション 令和2年3月

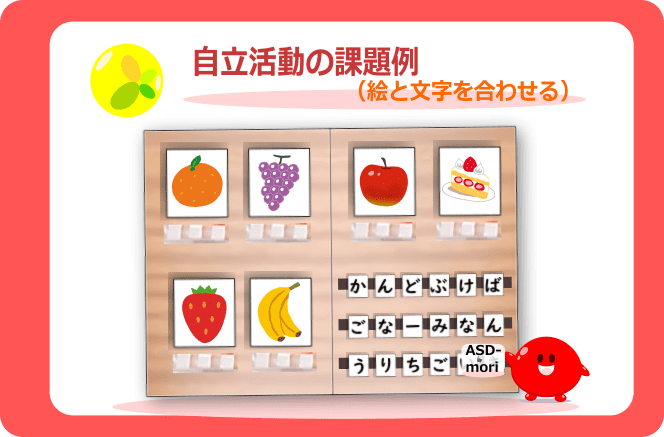

「自立活動」の例

例えば、知的障害児や自閉スペクトラム症児に対する自立活動には、下記のような練習も含まれてきます。

- 排泄や着替えの練習

- 食事や健康管理という日常生活の基礎の確立

- 例えば、偏食への対応、生活リズムが乱れていたら家庭や専門機関と連携してリズムを整えていく等

- 状況の理解と変化への対応に関する練習

- 感覚過敏の際、自分がより過ごしやすい生活環境を整える力を身に付ける

- パニック時などの興奮を静める手段を身に付ける

- コミュニケーションをどうとっていくか考え、絵カードやタブレットの活用方法も学習していく

「自立活動」が行われる時間は?

「自立活動」という教科の指導時間もありますが、基本的には学校の教育活動全体を通じて行われるものです。

自立活動にあてられる時間も、授業時数に含まれます。

「自立活動」教科としての指導は個別に

「自立活動」を教科として指導を受ける時間は、基本的に個別に受けるようになっています。

自立活動の時間の指導では,個々の児童生徒の知的障害の状態等を十分考慮し,個人あるいは小集団で指導を行うなど,指導目標及び指導内容に即して効果的な指導を進めるようにすることが大切である。

特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編(小学部・中学部)第4章

家庭との連結が欠かせない

自立活動を習得するためには家庭との連結が欠かせません。

保護者と担任との面談も定期的に行われますし、個別の教育支援計画などは保護者の意向も踏まえ作成されます。また、毎日連絡帳で保護者と担任はやりとりを行います。連絡帳には、個別に記載する欄以外に、「健康の保持」の内容として、起床・就寝時間、トイレの様子、食事のことなども書く欄が設けられていたりします。

【その5】「生活単元学習」という教科がある

「生活単元学習」とは?

特別支援学校の教育課程には「生活単元学習」という教科があります。

身につけた内容が実生活に生かされるような授業時間であり、前述した「各教科等を合わせた指導」のベースになるものです。

生活単元学習は,児童生徒が生活上の目標を達成したり,課題を解決したりするために,一連の活動を組織的・体系的に経験することによって,自立や社会参加のために必要な事柄を実際的・総合的に学習するものである。

特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編(小学部・中学部)第4章

一定期間で学んでいく

生活に即した1つの目標に対して、期間は数週間だったり、数ヶ月だったり長期間で学んでいきます。

学習内容により、1つの単元が2、3日で終わる場合もあれば、1学期間、あるいは、1年間続く場合も考えられる。指導計画作成時には年間における単元の配置や各単元の構成や展開について十分に検討する必要がある。

栃木県「Q8 生活単元学習を実施する上での留意点を教えてほしい。」

「生活単元学習」の例

具体例を見ると分かりやすいと思います。

例1「体育館で遊ぼう」

上記の「体育館で遊ぼう」という生活単元では、体育館の遊具の一部を自分たちで作成し達成感を味わったり、遊ぶ時には順番を待つといったルールを覚えたりできます。また、「各教科等を合わせた指導」として図工、体育、生活科も含まれた学習時間になります。

例2「おにぎりを作ろう」

他に2週間の「おにぎりを作ろう」の場合、算数や国語、生活、図工といった各科目の学習も含めて、公共機関の利用方法や食事の作り方が学べます。

- おにぎりに興味を持ってみよう♪

- おにぎりについて知ってみよう

- おにぎり作り遊びをしてみよう

- おにぎりの材料、具材にはどんなものがあるかな?

- おにぎりの材料を買いに行きたいね♪

- まずは、乗り物ごっこで、電車やバスの乗り方・降り方の練習をしよう

- 乗り物ごっこの道具を作ってみよう

- お買い物ごっこをしよう

- お買い物ごっこの道具を作ってみよう

- お金について学ぼう

- 人によっては、計算について学ぼう

- 実際に電車やバスに乗って、乗り方・降り方を学ぼう♪

- スーパーでお買い物をしてみよう♪

- エプロンや三角巾を付けてみよう♪

- 調理実習をしよう♪

- 洗い物・片付けをしてみよう♪

- 授業参観で保護者と一緒に作って食べてみよう♪

その他の例

栃木県では下記のような内容・単元名をあげています。

- 学校行事との関連…楽しい遠足、思い出を作ろう(学校祭)、卒業生を送る会をしよう

- 季節の生活…星に願いを(七夕)、秋を探して楽しもう、もうすぐお正月

- 生活上の課題…宿泊学習に行こう、電車に乗って出かけよう

- 発表・表現…みんなで劇をしよう、作品展を開こう

- 制作・生産…カレンダーを作ろう、野菜を育てよう

- 偶発的な事柄…転入生を温かく迎えよう、~さんのお見舞い

主体的に参加し、達成感を味わえるように工夫

その期間中は、同じ生活単元学習の時間が繰り返されますが、目標をスモールステップで徐々に上げていくという変化もあります。

そうすることで、子ども達が主体的に参加でき、目標を達成できた!という達成感を味わうことができる時間になります。

【その6】「自立活動」と「生活単元学習」が中心的

上記で見てきた「自立活動」と「生活単元学習」が、普通の小学校とは違う教育課程であり、特別支援学校の小学部では中心的な指導内容になります。

特別支援学校における教育については,小学校又は中学校における教育には設けられていない特別の指導領域が必要であると同時に,それが特に重要な意義をもつものと言える。

特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編(小学部・中学部)第4章

秋田県の特別支援学校、特に知的障害特別支援学校では、生活単元学習が教育課程の中心として重視され、小学部高学年では週当たり6~11時間、中学部では5~8時間実施されています。

秋田県「Ⅰ 基礎編 」1 生活単元学習の評価

【その7】その他

外国語

普通学級の5、6年生で学ぶ「外国語」という科目はありませんが、普通学級3、4年生で学ぶ「外国語活動」という科目に関しては、特別支援学校の小学部3年生以上に必要に応じて学ぶことができます。

学習指導要領では、国語の3段階の目標と内容との関連を図りながら、外国語活動の「聞くこと」「読むこと」「話すこと(やり取り)」「話すこと[発表]」「書くこと」のうち、音声によるコミュニケーションを重視し「聞くこと」「話すこと」に関する言語活動を中心にすることと示されています。

特別活動

「特別活動」の時間は普通の小学校にもある科目で、「望ましい集団活動を通して人間形成を図る教育活動」の時間です。クラブ活動や学校行事、遠足や校外学習、宿泊学習などが行われます。

特別支援学校での「特別活動」では、地域の小学校や地域の人々との交流なども行うことも大切とされています。

息子が通っていた特別支援学校では、学校行事や遠足、校外学習、宿泊学習はありましたが、クラブ活動はなく、代わりに地域の高齢者の方々を学校にお招きしてゲートボール対決をしてもらったり、生活単元学習で作成した作品などをお渡ししたりさせてもらっていました。

構造化された環境

環境は見て理解しやすい、見通しがつきやすい環境になっています。

さいごに

今回は、保護者目線で気になった特別支援学校の学習指導要領の特徴をピックアップしてみました。

また関連する他の記事として、特別支援学校にするか、地域校の支援学級にするかなどを、誰が・いつまでに・どのように決めるのかについて、下記ページに詳しく説明していますので、ぜひあわせてご覧ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!