寝返り・ハイハイ|遅いのは自閉症のサイン?

自閉症の子は、乳幼児期に運動面の発達の遅れがみられる子が多いというイメージがあります。自閉症の息子も、寝返り、ハイハイなど、全ての運動機能の発達が遅かったです。

今回は、寝返りやハイハイなどの運動発達の遅れと自閉スペクトラム症との関係について、調べてみました。

(「自閉症」と「自閉スペクトラム症」の違いはこちら)

自閉症と運動の遅れ|関連性

自閉スペクトラム症の診断基準ではない

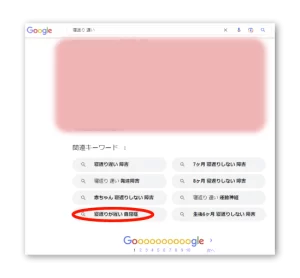

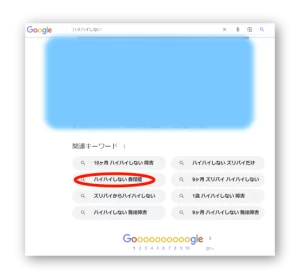

Googleで、寝返りやハイハイが遅いことを検索してみると、関連キーワードに自閉症という言葉が出てきます。1)

しかし、自閉スペクトラム症の診断基準には「運動発達の遅れ」という項目はありません。2)

鳥取大学 脳神経小児科の前垣教授も「診療実践小児神経科」という書籍の中で運動の遅れがなく,社会性と言語発達が遅れるものに自閉スペクトラム症(autism spectrum disorder)がある

と記しています。

他の障害の影響

ではなぜ「自閉スペクトラム症児は運動発達が遅い」というイメージがあるのでしょうか?

主な原因としては、他の障害の影響があげられます。例えば下記の2つです。それらは自閉スペクトラム症と併発しやすいため、「自閉症の子は運動発達が遅い」というイメージに繋がる要因になります。

①知的障害

知的障害は、自閉スペクトラム症の併発で最も多い障害ですが、乳幼児期に運動発達の遅れが起こりやすいとされています。

◆参考ページ|知的障害の定義と診断基準◆

そして、知的障害と自閉スペクトラム症の幼児期の特徴は似ています。ともに言語発達の遅れも見られます。

そのため幼児期では、自閉スペクトラム症児と知的障害児の明確な区別が難しく、混同されがちになります。

◆参考ページ|自閉スペクトラム症と知的障害の見分け方◆

②発達性協調運動症

発達性協調運動症は、全身運動の不器用さ・細かい作業が苦手という症状の発達障害の一種です。知的障害や身体的な病気がないのに、ということが前提となります。3)

乳幼児期には寝返りやハイハイ、一人歩きなどの遅れが見られます。大きい子の場合、診断マニュアルでは、物をつかむ、ハサミを使う、スポーツを行うことが苦手なことが例として挙げられています。

自閉スペクトラム症の場合、発達性協調運動症も合併しやすいとされています。4)

乳幼児期から運動の練習は必要?

結論から言うと、運動はした方がその子の発達を促進します。しかし、

は素人がやみくもに練習させるのではなく、ポイントをおさえて適切な運動の機会をたくさん作ってあげるといい、となります。

練習として運動はした方がその子の発達を促進するのですが、練習には児童発達の知識と注意がです。

私は知識なく親の気持ちだけで自分なりに頑張らせて失敗し、長きに渡り悪影響を及ぼしてしまった口です泣。児童発達の知識がない場合は、やはり個別の教育支援計画を作成してくれる療育機関、児童発達支援施設に相談する事がお勧めです。なぜなら自尊心に影響があるからです。

身体的不器用さのある子どもたちは、協調運動が困難なだけでなく、集団の中での事故イメージの低下や、心理情緒面にも影響を及ぼす可能性がある(小林、1999)、あるいは自尊心が低い、自分は同性の子どもたちと上手く社会関係が築けないと思っている(Shaw、1992)など、教育上看過できない二次的な心理問題を抱えていることが明らかになっている。

大分大学教育福祉科学部紀要「発達性協調運動障害のある児童に対する運動指導の効果(2008)古賀・澤田・田中

息子が5歳頃に聞いた発達障害の講習会では「発達の二重危機(development double jeopardy)」として取り上げていました。

人は成長していくときに自尊感情がとても大切です。息子が特別支援学校の小学部1年生の時、先生に指摘され息子の問題点を知り痛感しました。早く知りたかったなぁ。なぜなら自尊感情は乳児期から発達が始まるためです。詳しくは下記ページにまとめています。

寝返りやハイハイが遅いと、親としてつい「がんばれ!」「そうだ練習しよう!」と思いがちですよね。私は小さな息子が苦しそうにしているのに頑張らせた記憶があります。少し大きくなってからも手先の練習やジャンプなども。

息子が5歳頃に聞いた発達障害の講習会では体を動かす発達について「親が焦らないこと」「欲を出さないこと」が大切であると学びました。

それを聞いた時に「赤ちゃんの頃にしりたかったT-T」という内容なので、後ほど別ページにまとめておきます。必要な方にとって参考になれば幸いです。

運動面での次なるチャレンジは、自分が「自分の体は自分でまかなえる」と思った時に勝手にチャレンジするとのこと。

特別支援教育や運動面の療育をご専門とされている東洋大学の是枝教授は、身体協応性の発達援助に関しては小学2~3年の頃が最も適切であること、教育的配慮に基づく身体運動により、不器用さを克服する可能性があるとしています。

まとめ

自閉スペクトラム症と運動発達遅滞は、直接の診断基準にはならないが、深い関連性があることが分かりました。

さいごに

幼児期の発達の遅れは、すぐに障害と結びつくものではありません。

自閉スペクトラム症、発達性協調運動症を含む発達障害は、明確な原因が現代でも解明されていない障害です。MRIや血液検査で診断できるものでもありません。非常に多くの聞き取り項目や、長期間に及ぶ専門家のもとでの観察・診察を経て、はじめて診断されるものです。

このサイトの情報がどなたかのご参考になれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

参考・引用情報

1)

2)

3)

協調運動の発達レベルが年齢に比べて低く(いわゆる不器用)、日常生活活動に支障があり、幼児期からその症状がある場合に、発達性協調運動症と診断する。ただし、知的能力障害、視力障害、神経疾患によるものは除く。

日本福祉大学 子ども発達学部心理臨床 鷲見聡教授(2018)「発達障害の新しい診断分類について」愛知県保険医協会

歩行やはいはいが遅れる、靴ひもを結んだりリボンを留めたりできない、物を落とす、ボール遊びが苦手であるといった身体的不器用さを示す子どもにおいて、米国神経医学会は(中略)発達性協調運動障害という名称を与えている。この発達性協調運動障害の有病率は5~11歳の年齢の子どもの6%に達すると見積もられている。

大分大学教育福祉科学部紀要「発達性協調運動障害のある児童に対する運動指導の効果(2008)古賀・澤田・田中

協調運動とは複数の筋肉が連動して円滑な運動を行うことである。

日本福祉大学 発達発達学科 鷲見聡教授(2018)

4)

この運動障害は、自閉スペクトラム症や、注意欠如・多動症、限局性学習症に数十%程度併存します。

とちぎっ子発達クリニック「発達性協調運動障害とは」

様々な併存症が知られていますが(中略)特に知的能力障害(知的障害)が多く、その他、ADHD(注意欠如・多動症)、発達性協調運動症(DCD)、不安症、抑うつ障害、学習障害(限局性学習症、LD)がしばしば併存します。

厚生労働省 e-ヘルスネット「ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)について」

発達障害のある児童は、不器用さを併せもつことが多い。永松ら(1996)は小学校での実態調査により、学習面や行動面について「用配慮児」として該当した児童のうち52%が不器用さをもっていたことを明らかにしており、動きの中にみられる不器用さについても特別な援助が必要であることを示唆している。

大分大学教育福祉科学部紀要「発達性協調運動障害のある児童に対する運動指導の効果(2008)古賀・澤田・田中