自閉スペクトラム症の【診断基準】とは?最新版ICD-11、DSM-5の項目を解説!

自閉スペクトラム症(ASD)には、操作的診断基準という世界共通の診断基準があります。2024年2月現在の最新版としては、ICD-11と、DSM-5という分類表・診断基準の本に記載されています。その2冊は発行元が異なるので、表記の仕方が少し異なりますが、本質的には同様です。このページでは、その2冊の自閉スペクトラム症の診断基準をそれぞれご説明します。

ASD 診断基準

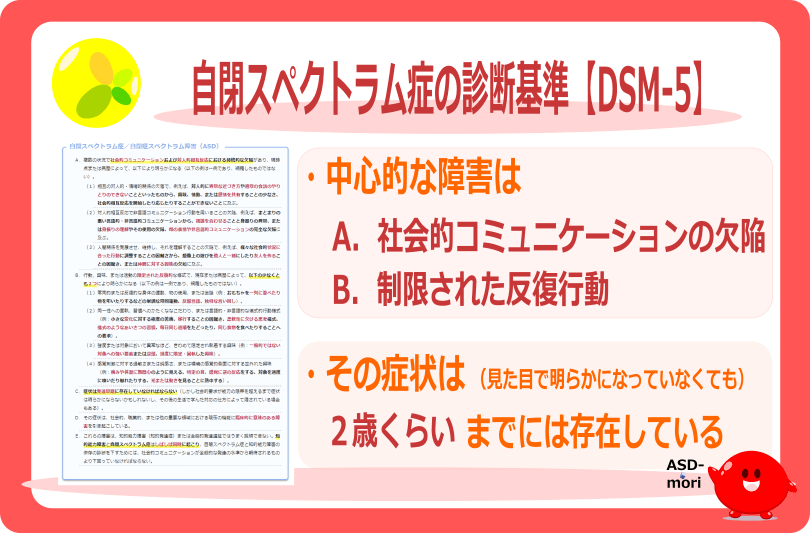

最初に具体例が多く分かりやすいDSM-5のASD診断基準です。

DSM-5

アメリカ精神医学会から発効された「DSM-5」の診断基準は下記です。

- A.複数の状況で社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的な欠陥があり、現時点または病歴によって、以下により明らかになる(以下の例は一例であり、網羅したものではない)。

- (1)相互の対人的・情緒的関係の欠落で、例えば、対人的に異常な近づき方や通常の会話のやりとりのできないことといったものから、興味、情動、または感情を共有することの少なさ、社会的相互反応を開始したり応じたりすることができないことに及ぶ。

- (2)対人的相互反応で非言語コミュニケーション行動を用いることの欠陥、例えば、まとまりの悪い言語的・非言語的コミュニケーションから、視線を合わせることと身振りの異常、または身振りの理解やその使用の欠陥、顔の表情や非言語的コミュニケーションの完全な欠陥に及ぶ。

- (3)人間関係を発展させ、維持し、それを理解することの欠陥で、例えば、様々な社会的状況に合った行動に調整することの困難さから、想像上の遊びを他人と一緒にしたり友人を作ることの困難さ、または仲間に対する興味の欠如に及ぶ。

- B.行動、興味、または活動の限定された反復的な様式で、現在または病歴によって、以下の少なくとも2つにより明らかになる(以下の例は一例であり、網羅したものではない)。

- (1)常同的または反復的な身体の運動、物の使用、または会話(例:おもちゃを一列に並べたり物を叩いたりするなどの単調な常同運動、反響言語、独特な言い回し)。

- (2)同一性への固執、習慣へのかたくななこだわり、または言語的・非言語的な儀式的行動様式(例:小さな変化に対する極度の苦痛、移行することの困難さ、柔軟性に欠ける思考様式、儀式のようなあいさつの習慣、毎日同じ道順をたどったり、同じ食物を食べたりすることへの要求)。

- (3)強度または対象において異常なほど、きわめて限定され執着する興味(例:一般的ではない対象への強い愛着または没頭、過度に限定・固執した興味)。

- (4)感覚刺激に対する過敏さまたは鈍感さ、または環境の感覚的側面に対する並外れた興味(例:痛みや体温に無関心のように見える、特定の音、感覚に逆の反応をする、対象を過度に嗅いだり触れたりする、光または動きを見ることに熱中する)。

- C.症状は発達早期に存在していなければならない(しかし社会的要求が能力の限界を超えるまで症状は明らかにならないかもしれないし、その後の生活で学んだ対応の仕方によって隠されている場合もある)。

- D.その症状は、社会的、職業的、または他の重要な領域における現在の機能に臨床的に意味のある障害を引き起こしている。

- E.これらの障害は、知的能力障害(知的発達症)または全般的発達遅延ではうまく説明できない。知的能力障害と自閉スペクトラム症はしばしば同時に起こり、自閉スペクトラム症と知的能力障害の併存の診断を下すためには、社会的コミュニケーションが全般的な発達の水準から期待されるものより下回っていなければならない。

中心的な障害は?

A~Eの5つのうち、中心的な障害はA、Bの2つです。

- ASDの中心的な障害

- 社会的コミュニケーション、対人的相互反応の持続的な欠陥

- 行動、興味、活動の限定された反復的な様式

文字で読んでも想像しにくいと思います。具体例は後ろの方に載せましたので、ご参考になれば幸いです。

年齢は?

C.の「発達早期に存在」は、大体2歳くらいまでを意味します。幼児期の特徴とも重なるため、気が付かれていない事もあります。詳しくはこちらにまとめています。

ICD-11

2022年に最新版としてWHOから発効されたICD-11(2023年1月バージョン)でも、自閉スペクトラム症の診断基準は上記DSM-5の内容に準拠しています。1)

ここでは、補足となりうる情報を記載します。

中心的障害の条件

ICD-11では、自閉スペクトラム症の中心的障害に下記条件を付けています。2)

- 社会的コミュニケーション、対人的相互反応の欠陥…「年齢と知的発達レベルに対して期待される範囲を逸脱している」

- 反復的な様式…「年齢、性別、社会文化的背景に比べて明らかに非典型的または過度に」

正常との境界

ICD-11では、自閉スペクトラム症と正常の境界についての解説を設けています。簡単にまとめてみました。

- 対人的相互反応の欠陥…内気とは違う。内気であれば、身近な状況では、適切な社会的コミュニケーションが可能。

- 社会的コミュニケーションの欠陥…幼児期に言葉の遅れがあっても、上記条件でない限り、自閉スペクトラム症の可能性が高いわけではない。

- 反復的な様式…反復的、常同的な行動は、定型発達児でも多くの子どもたちに見られる。これだけでは自閉スペクトラム症の可能性が高いとは言えない。診断には「社会的コミュニケーション、対人的相互反応の持続的な欠陥」が必要。

努力で適応できていてもASD

ICD-11は,「格別の努力により多くの場面で適切に機能しているASD者」に対しても,ASDの診断は適当であると記している.

日本精神神経学会 精神経誌 123(4)「ICD-11における神経発達症群の診断について―ICD-10との相違点から考える―」p.216、森野百合子, 海老島 健(2021)

他疾患との境界

ICD-11では、自閉スペクトラム症と下記疾患の境界についての解説を設けています。

発達性協調運動症(DCD)、発達性語音症を除く神経発達症、統合失調症、統合失調型症、社交不安症、場面緘黙、強迫症、反応性アタッチメント症、脱抑制性対人交流症、回避・制限性食物摂取症、反抗挑発症、パーソナリティ症、チック症群、二次性神経発達症候群

乳幼児期にASDと間違われやすいDCDについては、「寝返り・ハイハイ|遅いのは自閉症のサイン?」にまとめています。

ASDの分類

ICD-11では、自閉スペクトラム症を下記のように分類してコードを割り振っています。

- 6A02 自閉症スペクトラム障害

- 6A02.0 知的発達に障害がなく、言語機能に軽度またはまったく障害がない自閉症スペクトラム障害

- 6A02.1 知的発達障害を伴い、言語機能に軽度または全く障害がない自閉症スペクトラム障害

- 6A02.2 知的発達に障害がなく、機能言語に障害がある自閉症スペクトラム障害

- 6A02.3 知的発達障害と機能言語障害を伴う自閉症スペクトラム障害

- 6A02.5 知的発達障害と機能言語の欠如を伴う自閉症スペクトラム障害

- 6A02.Y その他の特定自閉症スペクトラム障害

- 6A02.Z 自閉症スペクトラム障害、詳細不明

DSM5の「F84.自閉スペクトラム症」に比べると、細かく分類されており、一般の人が見ても誤解なく分かりやすくなっていると思います。

自閉スペクトラム症は、本当によく知的障害や言語機能について誤解されるので…。詳しくは下記の補足をご覧ください。

診断基準の補足

知的障害とは別の障害

言語発達・運動発達の遅れ、多動は?

よく混同されがちですが、下記項目は、自閉スペクトラム症の診断基準に含まれていません。

- ASDの診断基準ではない項目

- 言語発達の遅れ

- 運動発達の遅れ

- 多動

多動

多動は、注意欠如・多動症(ADHD)という発達障害であり、自閉スペクトラム症とは異なります。注意欠如多動症と自閉スペクトラム症は頻繁に併発する、また、両者とも社会的コミュニケーションに問題が見られるため混同されがちです。

最新のICD-11でもDSM-5でも、自閉スペクトラム症と注意欠如多動症の併発を認めています。注意欠如多動症の診断基準については、下記ページで詳しく解説しています。

自閉スペクトラム症児の言葉

自閉スペクトラム症児の場合、言語発達の遅れはよく見られる特徴ですが、多くの研究からそれは定義的なものではないことが明らかになっています。過去には「異常な言語発達と言語使用」も自閉スペクトラム症の中心的な障害とされていましたが、現在は一部の人の特徴とされるようになっています。詳しくは下記ページをご覧ください。

運動発達の遅れ

運動発達の遅れ自体は、自閉スペクトラム症の診断基準にはなりません。運動発達が遅い子も、人一倍早かった子もいます。

ではなぜ「自閉スペクトラム症児は運動発達が遅い」というイメージがあるのでしょうか?

主な原因としては、自閉スペクトラム症が合併しやすい他の障害の影響があげられます。例えば下記の2つ。

- 知的障害

- 運動発達の遅れは、知的障害がある子によく見られます。

- 知的障害は自閉スペクトラム症に最も多く見られる合併症です。そして知的障害と自閉スペクトラム症の幼児期の特徴は似ています。ともに言語発達の遅れも見られ、幼児期には明確な区別は難しいです。見分け方についてはこちらをご覧ください。

- 発達性協調運動症

- 発達性協調運動症は、全身運動の不器用さ・細かい作業が苦手という症状の発達障害の一種です。

- 乳幼児期には寝返りやハイハイ、一人歩きなどの遅れが見られます。

- 自閉スペクトラム症の場合、注意欠如多動症などと同様に、合併しやすいといわれます。

どの位が知的障害を併発?

DSM-5「E.(中略)知的能力障害と自閉スペクトラム症はしばしば同時に起こり」の「しばしば」はどの位でしょうか?具体的な研究内容や数字はこちらに記載しています。

具体な行動例は?

小さい頃の具体例、参考ページのリンクをまとめてみました。ご参考になれば幸いです。

A. 社会的コミュニケーション、対人的相互反応の欠陥の一例

- 共同注意のなさ、応答の指さしができない

B . 行動、興味、活動の限定された反復的な様式の一例

- (1)の例:おもちゃを一列に並べる

- (1)の例:オウム返しをする、ひとり言を話す

- (2)の例:こだわりが激しい

- (4)の例:耳をふさいだり、手を繋がせてくれない、感覚過敏がある

(4)感覚の特徴は、以前のDSMには含まれていませんでしたが、このDSM-5にて自閉スペクトラム症診断基準に含まれ、非常に注目されている点です。

参考動画の一覧

動画で上記の様子をご覧になりたい方は下記ページをご参照ください。

診断基準が複雑な理由

自閉スペクトラム症の診断基準は、複雑ですね。その理由は、自閉スペクトラム症の原因は解明されておらず、操作的診断基準を設けることでしか、信頼性のある診断を下せないためです。原因については、下記ページをご覧ください。

【参考】ICD-10 自閉症 診断基準

先日までこちらに載せていたICD-10 広汎性発達障害の自閉症の診断基準は、下記ページに移動しました。

さいごに

今回は、自閉スペクトラム症の診断基準を記載しました。

概要はWikipedia、厚生労働省のe-ヘルスサイトにも載っています。

このように自閉スペクトラム症には詳細な診断基準が存在するということから、田中ビネー知能検査Vなどの検査結果で診断されるわけではない事もよく分かりました。

最後まで読んで下さって、ありがとうございました!

参考文献

1)

両者ともASDを定義する症状を(中略)①「社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的な欠陥」、②「行動、興味、または活動の限定された反復的な様式」という2つの症状にまとめている。

日本精神神経学会 精神経誌 123(4)「ICD-11における神経発達症群の診断について―ICD-10との相違点から考える―」p.216、森野百合子, 海老島 健(2021)

2) 1)同様 p.216