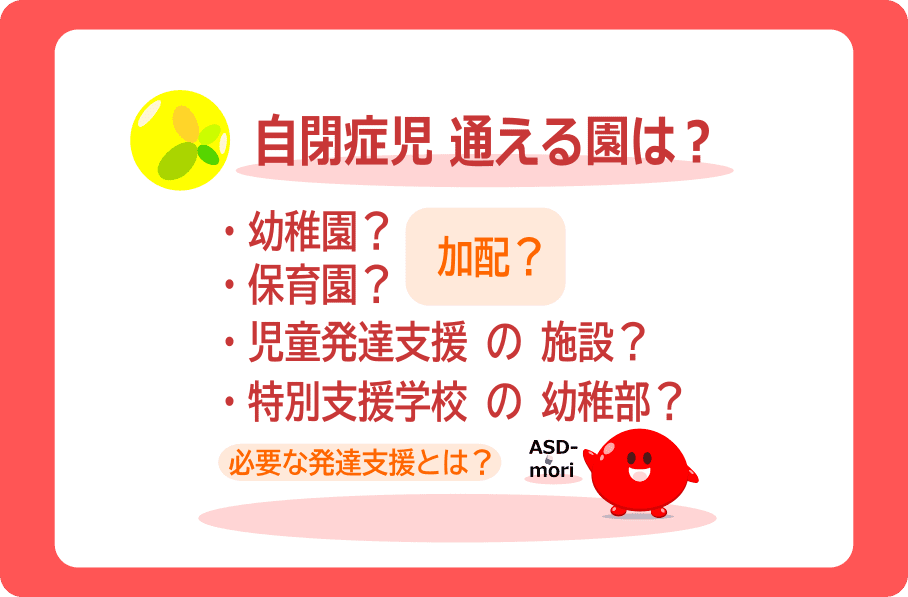

自閉症|通うのは幼稚園?保育園?支援センター?|決め手は?

自閉症スペクトラムの息子が幼稚園を決める時期、どこへ通わせるべきかとても悩みました。結果、受け入れてくれる幼稚園へ入園できました。しかし、4ヶ月後に自主的に退園をし、児童発達支援施設へ通うことにしました。

今回は、自閉症の3歳児が通える園の選択肢と、それぞれどのような違いがあるのか、先輩ママさん達はどんな選択をしたのかを見ていきます。(医療的ケアが必要なケースを除きます)

選択肢

定型発達児と同じ場所に通えるの?

既にお調べになってご存知の方も多いかもしれませんが、障害を持っていても、保護者の意向と園側の受け入れ態勢が整いさえすれば、定型発達児と同じ場所に通うことができます。詳しくは下記ページで説明しています。

【その1】保育所などで【加配】対応をお願いする

下記のような定型発達児と同じ選択肢で【加配】対応をお願いするという選択肢が挙げられます。

- 幼稚園

- 保育所

- 認定こども園 等

加配のお願い

加配対応は、医師からの障害診断や障害者手帳(療育手帳など)の取得がなくても、つまり発達が気になるという場合でも、施設側にお願いすることが可能です。

ただし、加配対応をしてもらえるかどうかは、施設によって大きな差があるのが現実です。加配の制度自体は昭和の時代からあるのですが、現代でも「はい、どうぞ」と気軽に加配できるものではなさそうです。詳しくは下記ページで説明していますので、是非あわせてご覧ください。

障害児を受け入れてくれやすい施設は?

下記ページに参考として載せています。

【その2】児童発達支援センター

児童発達支援の施設はスタイルが様々ありますが、その中でも、幼稚園のように平日毎日お預けで発達支援を行ってくれる児童発達支援センターの通所施設は、発達が気になる子が通う施設の1つの候補です。

障害の診断は不要

児童発達支援の施設は、障害の確定診断がなくても利用できます。児童発達支援の施設や利用方法は下記ページに詳しく説明してありますので、是非あわせてご覧ください。

幼稚園などとの違い

児童発達支援センターの通所施設と、幼稚園・保育所等の目標の違いについては、下記ページに詳しくまとめていますので、ぜひあわせてご覧ください。

【その3】特別支援学校の幼稚部

近場、かつ、重度知的障害児のみ対象

特別支援学校に幼稚部を設置している学校は11校と少ないのですが、地域内に住んでいる場合、かつ比較的重い知的障害を併発している子は対象になります。

小学部の例ですが、特別支援学校の入学基準は下記にまとめています。

※知的障害と自閉スペクトラム症は別の障害です。併発することが多く、幼児期の特徴も似ているため混同されがちです。詳しくはこちらにまとめています。

決め手は?

障害の程度と支援のバランス

その子の障害の特性と程度、受け入れてくれる園の支援の程度のバランスが大切です。

自閉症スペクトラムや知的障害を持っている場合、ただ補助の職員さんがそばについていてくれて、本人も困らず、また、他の子に迷惑を掛けずに一日を過ごせればいいというものではないためです。

幼児の活動に沿って環境を構成することは,教師が環境を全て準備し,お膳立てをしてしまうことではない。このような状況で幼児が活動をした場合,やり遂げたという充実感や満足感を必ずしも十分に感じられないこともあるであろう。また,困難な状況を自分で考え,切り開く力が育たなくなってしまうこともあるであろう。

文部科学省 特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編(幼稚部・小学部・中学部)平成30年3月 第2編 幼稚部教育要領解説

定型発達児から刺激をもらったとしても、定型発達児の成長曲線のようには発達できないのが現実です。

障害のある幼児の場合は,障害があるために,幼児期の発達の特性が十分に発揮されずに,発達に遅れや不均衡が生じることがある。このため,障害の状態や特性及び発達の程度等に配慮しながら,幼児期の発達の特性を生かした活動を展開することによって,調和のとれた発達を促すようにすることが必要である。

特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編 第2編

障害のある幼児の発達を捉える場合も,基本的には障害のない幼児の発達の考え方と共通であると言える。しかし,障害のある幼児が,環境との関わりの中で生活に必要な能力や態度などを獲得していくのに,障害のあることがどのような影響を与えるかについて,十分に理解する必要がある。(中略)したがって,障害のある幼児については,長期的な見通しの中で,きめ細かく発達の過程を捉えることが大切である。

特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編 第2編

そのような子どもの場合、適切な発達支援が必要になります。特に障害児が自ら主体的に活動して、小学生、大人になった時に生きていく力を身につける必要があります。

児童発達支援においては、障害の気づきの段階から継続的な支援を行い、将来の子どもの発達・成長の姿を見通しながら、日常生活や社会生活を円滑に営めるよう、今、どのような支援が必要かという視点を持ち、子どもの自尊心や主体性を育てつつ発達上の課題を達成させることが必要である。

厚生労働省「児童発達支援ガイドライン」

ウ 具体的な指導内容を設定する際には,以下の点を考慮すること。

特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編 第2編

(ア)幼児が,興味をもって主体的に取り組み,成就感を味わうとともに自己を肯定的に捉えることができるような指導内容を取り上げること。

(イ)個々の幼児が,発達の遅れている側面を補うために,発達の進んでいる側面を更に伸ばすような指導内容を取り上げること。

(ウ)幼児が意欲的に感じ取ろうとしたり,気が付いたり,表現したりすることができるような指導内容を取り上げること。

また、心理士や理学療法士などの専門家との連携も必要です。

また,教育的立場からの実態把握ばかりでなく,心理学的な立場,医学的な立場からの情報を収集したり,幼児が支援を受けている福祉施設等からの情報を収集したりして実態把握を行うことも重要である。

特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編 第2編

児童の発達の特性から、身に着けやすい時期を逸すると、身に着けにくくなるため、早期療育が必要とされています。

このような発達の過程は,ある時期には身に付けやすいが,その時期を逃すと,身に付けにくくなることもある。したがって,どの時期に何をどのような方法で身に付けていくかという適時性を考えることは,幼児の望ましい発達を促す上で,大切なことになる。

特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編 第2編

希望する園、受け入れてくれる園がその子の発達支援、家族の支援を行えるか、合理的配慮を適正に行ってくれるか等の見極めが必要です。

見学の必要性

同じ種類の施設でも、その園や先生によっても方針や子どもの反応は異なります。親御さんが見学して、よくその園の先生から話を聞いて決めてあげられるといいですね。

特に、子ども達をあっちに行ってはいけないと抱きかかえたり止め続けたりする様子が見られるところは、児童発達支援の方法・考え方が甘い可能性があるため、注意が必要です。

職員等が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限することや、自分の意思で開けることのできない居室等に隔離すること等は身体拘束に当たり、障害のある子どもや他の障害のある子どもの生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、禁止されている。

厚生労働省 児童発達支援ガイドライン 第6章

10年程の経験ですが、2歳児で通う自治体の親子教室(児童発達支援)(週2日、9:30~13:30、通所受給者証が必要)に見学・体験に行った日のことです。

椅子に座りましょうという時でした。多動の息子は、椅子に座らず逃げようとしました。発達障害児であれば、よく見られる行動ですよね。

リーダー的な年配の先生が、自身の体を使って「今は行ってはいけない」と床にずっと押し付けていました。息子は寝そべった状態で、泣き叫びながら、結構長く抑えつけられていました…。

先生方は、そばにいる母親の私に「このくらいして指導しないとね」という感じでした。衝撃でした。

息子は1歳児から自治体の親子教室(発達が気になる子対象、隔週1日、1時間半程度、通所受給者証は不要)にも通っており、心理士さんとも何度か面談もしていたので、多少障害児への対応方法は分かっていたつもりでした。そのため、そこの先生方の方針は適正ではないと感じました。

障害児を抑えつけて指導をしようする姿勢を見た瞬間、そこへ通うのはやめようと思いました。

【参考】先輩ママ達の選択は?

息子の周りにいたお友達8人がどのような園に進んだのか、その子たちのだいたいの特性と程度を別ページにまとめました。良ければご参照ください。

さいごに

今回は、自閉症の3歳児が通える園の選択肢について見てきました。

どの施設にも通えるようになっていますが、親が障害児に必要な支援を理解したうえで、その園の先生方に託せるか確認してから通わせてあげたいですね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!