【知的障害】とは?定義と診断|乳幼児期の特徴|4段階区分

知的障害は精神障害の一種です。「乳幼児期の特徴」「診断」「程度による区分」は後半に載せています。

知的障害とは?

定義

精神障害の操作的診断基準であるICD-10では、「知的障害」を、認知面や運動面、言語発達や社会的能力などが、成長期を通じて損なわれている状態と定めています。1)

知的障害は、日本の法令上では定義されていません。「知的障害」という用語も学校教育法上の用語であり、医学的にはまだ「精神遅滞」という用語が使用されています。

客観的基準を示す法令では、多くが下記の3つを要件としています。

- 18歳未満までに生じること

- 遅滞が明らかであること

- 遅滞により適応行動が困難であること

精神障害の中での位置づけ

精神障害を簡単なリストで表すと、知的障害は下記のような位置づけになります。

- 精神障害

- 知的障害

- 発達障害

- 自閉スペクトラム症

- ADHD(注意欠陥・多動性障害)

- 学習障害

- 精神疾患

- うつ病

- 統合失調症など

呼び方

昔は「精神薄弱」と呼ばれており、1998年に法改正で「知的障害」となりました。

2022年に発効された最新の診断基準(ICD-11)の和訳では、「知的発達症」という表現が使われています。2)

乳幼児期の特徴

言語発達の遅れなど

乳幼児期の特徴としては、「言葉の遅れ」「同年代の子との交流が上手くいかない」などです。

発達行動小児科学がご専門の筑波大学の宮本信也教授は「知的障害は最初に言葉の遅れが表面化することが多い」と述べています。3)

早めに気付かれる傾向

運動面の遅れや言葉の遅れなど、乳幼児期から目立つ特性が出ていることが多いため、気づきも早くなります。

後に何かしらの発達障害と診断された子の中でも、知的障害がある子は、ない子に比べて、健診で指摘を受けていた割合が2倍以上あったという報告もあります。4)

中度知的障害を伴う自閉症スペクトラムの息子も、1歳半の頃には言語発達の遅れが明らかでした。

生後間もなくからの運動面の発達遅滞もありました。その頃の様子は、下記動画でご覧いただけます。

知的障害の診断

診断は2歳以降

知的障害の診断に必要な知能検査は、早くても2歳0ヶ月からが対象です。年齢的にも正確性はもう少し年齢が高くならないと得られません。そのため、1歳代で診断することは難しいです。

個別に診断される

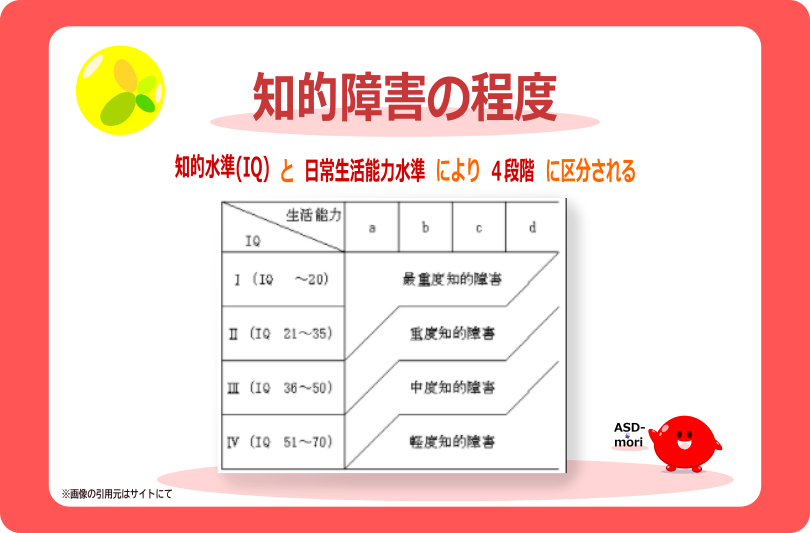

知的障害があるかどうかは、①IQ(知能指数)、②日常生活能力水準という2つの水準から、医師によって個別に診断されます。

知的障害があると見なされた場合、①②から軽度、中度、重度、最重度の4段階の程度に区分されます。(4段階というと療育手帳の区分と重なると思いますが、異なります。療育手帳の区分はあくまで都道府県等が独自に判断し、引越しなどで区分が変わることもあるようなものです。)

①IQ

IQでは、知能検査の結果で70以下の場合、知的障害と評価されることが一般的です。(ただし、IQは2種類存在し、受ける知能検査によって求められるIQも異なります。詳しくはこちらで説明しています。)

②日常生活能力水準

日常生活能力水準は、具体的には、年齢層毎に定められている「自立機能、運動機能、意思交換、探索操作、移動、生活文化、職業等」の水準を指しています。

下記の表は具体例です。このような水準が厚生労働省により、年齢別で設定されています。参考として2歳と3歳の具体例を載せておきます。(1歳代、4歳以降についてはこのページの下部に載せておきます。)

【2歳】

| 項目 | a(最重度) | b(重度) | c(中度) | d(軽度) |

|---|---|---|---|---|

| 自立機能 | スプーンやコップで与えれば飲めるが全介助 | ビスケットなどをもたせると自分で食べられるがスプーンをもとうとしない | ・自分でスプーンをもち食べようとするがほとんど全介助 ・排泄の際介助に少し応じようとする | ・食事には多くの介助が必要(物をつかんで口にもっていく程度) ・着脱・排泄の際介助に少し協力する |

| 運動機能 | 寝返りはできるが、おすわりは不安定 | おすわり、つかまり立ち程度 | 一人立ち、つたい歩き 程度 | 何とか歩くが不安定、走れない |

| 意思交換 | ・人に向って声を出すが人真似はできない ・誰もいなくなると泣くが家族の区別はほとんどできない | ・簡単な身振りのマネをする程度 ・喃語はさかんだが有意味語にはならない | ・簡単な指示や禁止が動作でわかる程度(おいで、ちょうだい) ・音声はまねするが有意味語にはならない | 音声身振りで意思を伝えようとするが身近な者でないと分からない ・家族とよその人との区別ができる |

| 模索操作 | 玩具を手にするがもちかえる程度 | 玩具でごく簡単な遊び | ||

| おおよその発達年齢 | 0歳7ヶ月以下 | 0歳5ヶ月~1歳1ヶ月 | 0歳8ヶ月~1歳6ヶ月 | 1歳0ヶ月~2歳1ヶ月 |

【3歳】

| 項目 | a(最重度) | b(重度) | c(中度) | d(軽度) |

|---|---|---|---|---|

| 自立機能 | ・食思あるが全介助 ・排泄全介助 ・衣服の着脱衣全介助 | ・食事は一人で食べようとする ・常時おむつが必要(排泄した後に泣くことがある程度) | ・食事には多くの介助が必要(物をつかんで口にもっていく程度) ・排泄の際介助には応じる(足を広げたり、しゃ がんだりする) | ・スプーンで食べられるがかなりこぼす ・排泄の際一人でパンツをおろすが介助が必要である |

| 運動機能 | つかまり立ちもできない | つかまり立ちができるが一人立ちはできない | 歩けても不安定である | 階段の昇り降りは一人で手すりにつかまってできる |

| 意思交換 | 音声を発する程度 | ・音声は発するが有意味語はしゃべれない ・感情表現は快、不快くらいである | ・簡単な指示や禁止の言 葉もほとんど分からない ・家族とよその人の区別が分かる | ・2、3の単語で意思を伝えられる程度にとどまる ・○○をもってきなさいなど簡単な指示や禁止しか分からない |

| おおよその発達年齢 | 0歳10ヶ月以下 | 0歳7ヶ月~1歳5ヶ月 | 1歳6ヶ月~2歳0ヶ月 | 1歳6ヶ月~2歳10ヶ月 |

②は①IQよりも優先される

日常生活能力水準は、程度判定の際に、IQよりも優先される水準です。

例えば、IQが50以上(70以下)であっても、日常生活能力水準が重度の「a」である場合、知的障害の程度は「軽度知的障害」ではなく「中度知的障害」となります。

4段階の程度

軽度知的障害

- およそIQ70~51

- 子どもの時には、自他ともにあまり気が付かず、そのまま社会生活を送ることが多い。

- 学校での学習では、いくつか困難があったりはする。

- 大人になると多くの人は働くことができる。

- 社会的関係もよく保たれ、社会へ貢献する人となる。

- 大人になってからの精神年齢は、約7歳~11歳程度と言われている。

中度知的障害

- およそIQ50~36

- 他の障害との合併が多くみられる。

- 子どもの時には、最初の数年の間に、ほとんどの子が著明な発達の遅れが明らかになる。 特に、発話の遅れは一般的な兆候になっています。

- しかし、多くの人は、訓練により、自分の身の回りのことをある程度できるようになる。

- 他の人とのコミュニケーションもでき、型にはまった技術なら行えるようになる。

- ただし、大人として社会生活や労働する際には、程度は様々ですが、かなりの援助が必要となる。

- 大人になってからの精神年齢は、約5歳~7歳程度と言われている。

重度知的障害

- およそIQ35~21

- 大部分の人に合併症が見られる。

- 子どもの時から生涯にわたって、介護者からの継続的・大幅な支援なしでは自立してケアできないため、より集中的なサポートと監督が必要。

- 多動や嗜好の偏りなどの問題が現れやすい。

- 自閉症を伴う場合、問題行為が多く見らる。(例:噛み付きやパニック、飛び出しなど)

最重度知的障害

- IQ20以下程度

- 重度の人よりもさらに深刻。

- 寝たきりの場合も多い。

- 全ての日常生活動作において、他の人に完全に依存しないと、身体の健康と安全を維持できない。

- 運動機能に問題がない場合は、多動などの問題行為が課題となる。

知的障害者への支援法

療育手帳制度

知的障害者に対して「一貫した指導・相談等が行われるように」「援助措置を受けやすくする」という目的のために、昭和48年に療育手帳制度が制定されました。

療育手帳交付の基準は、知的障害の定義同様、法令上では定義されていませんが、子どもから大人まで取得でき、現在ではとても認識の高い制度になっています。

障害者自立支援法の制定

知的障害者は、福祉法の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(略:障害者総合支援法)」の対象になります。

その法律は2005年に「障害者自立支援法」として制定され、2012年に上記題名に改題されました。

制定の目的は、障害者の福祉サービスの提供主体を市町村に一元化する、一般社会で働きやすい社会にするために、支援を必要とする度合いに応じて公平に・明確に透明化するため、などがあります。

障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする(法第1条)。

Wikipediaより引用

【資料】日常生活能力水準の具体例

【1歳~1歳5ヶ月】

| 項目 | a(最重度) | b(重度) | c(中度) | d(軽度) |

|---|---|---|---|---|

| 自立機能 | 身辺全介助。スプーンでやっと飲める | スプーンで与えれば飲めるが全介助 | スプーンで与えれば飲み,コップももてるが全介助 | ビスケットなどをもたせると自分で食べられるがスプーンをもとうとしない |

| 運動機能 | 頭の向きを変えることができても寝返りはできない | 寝返りそうにするが寝返りはできない | 寝返りはできるがおすわりは不安定 | おすわり、つかまり立ち程度 |

| 意思交換 | あやすと声を出して笑う程度。人に笑いかけることはできない | あやすと声を出して喜ぶが自分からは求めない | 人に向って声を出すが人真似はできない | 簡単な身振りのマネをする程度 |

| 意思交換 | 眼前のものを注視するが歩く人を目で追わない | 歩く人を目で追うが働きかけはしない | 誰もいなくなると泣くが家族の区別はほとんどできない | 喃語はさかんでも有意味語はない |

| 模索操作 | 玩具に関心を示さない | 玩具に少し関心を示すが手にする程度 | 玩具を手にするがもちかえる程度 | 玩具でごく簡単な遊び |

| おおよその発達年齢 | 0歳4ヶ月以下 | 0歳2ヶ月~6ヶ月 | 0歳4ヶ月~9ヶ月 | 0歳6ヶ月~1歳1ヶ月 |

【1歳6ヶ月~1歳11ヶ月】

| 項目 | a | b | c | d |

|---|---|---|---|---|

| 自立機能 | スプーンで与えれば飲めるが全介助 | スプーンで与えれば飲み、コップももてるが全介助 | ビスケットなどをもたせると自分で食べられるがスプーンをもとうとしない | ・自分でスプーンをもち食べようとするがほとんど全介助 ・排泄の際介助に少し応じようとする |

| 運動機能 | 寝返りそうにするができない | 寝返りはできるが、おすわりは不安定 | おすわり、つかまり立 ち程度 | 一人立ち、つたい歩き 程度 |

| 意思交換 | ・あやすと声を出して喜ぶが自分からは求めない ・歩く人を目で追うが働きかけはしない | ・人に向って声を出すが人真似はできない ・誰もいなくなると泣くが家族の区別はほとんどできない | ・簡単な身振りのマネをする程度 ・喃語はさかんでも有意味語はない | ・簡単な指示や禁止が動作でわかる程度(おいで、ちょうだい) ・音声はまねするが有意味語にはならない |

| 模索操作 | 玩具に少し関心を示し手でつかんでいられる | 玩具を手にするがもちかえる程度 | 玩具でごく簡単な遊び | ― |

| おおよその発達年齢 | 0歳5ヶ月以下 | 0歳3ヶ月~8ヶ月 | 0歳6ヶ月~1歳 | 0歳9ヶ月~1歳5ヶ月 |

【4歳】

| 項目 | a | b | c | d |

|---|---|---|---|---|

| 自立機能 | ・食思あるがほとんど介助 ・常時おむつが必要(排 泄した後に泣くことがある程度) | ・食事には多くの介助が必要(物を手づかみで口にもっていく程度) ・排泄を予告しないから点検が必要 | ・スプーンで食べられるが、かなりこぼす ・排尿や排便は出来る者もいるが定期的な指示や介助が必要である | ・スプーンで食べる ・一人で排尿するが注意が必要 |

| 運動機能 | つかまり立ちができるが一人立ちはできない | 歩けても不安定である | 階段を手を引いてもらって昇る | 足を交互に出して階段を昇れるようになる |

| 意思交換 | 音声を発する程度 | 発語らしきものが1~2(マンマ、ブーブー)あるがほとんど発声のみである | 身振りなどで要求は伝えることはできるが、言葉は数語にとどまる | 簡単な応答ができるが単語を並べる程度 |

| 描く動作 | やっと棒などが握れる | 鉛筆やクレヨンを握れる程度 | なぐり描きをする程度 | 真似をして線を書く |

| おおよその発達年齢 | 1歳0ヶ月以下 | 0歳9ヶ月~1歳9ヶ月 | 1歳5ヶ月~2歳6ヶ月 | 2歳0ヶ月~3歳6ヶ月 |

【5歳】

| 項目 | a | b | c | d |

|---|---|---|---|---|

| 自立機能 | ・食事の介助には応じる ・オムツを使用しているが時には予告することもある | ・排泄の際介助には応じ る(足を広げたり、しゃがんだりする) ・着衣の際介助には応じ る(手をのばしたり足を広げたりする) | ・排泄には介助が必要で ある ・一人でパンツをおろすことができる | ・排尿は一人でするが点検が必要 ・脱げるが着るのは難しい |

| 運動機能 | 歩けても不安定である | 階段を片手を引いてもらって昇る | 足を交互に出して階段を昇れるようになる | 階段の昇り降りは一人でどうにかできる |

| 意思交換 | 音声は発するが有意味語はしゃべれない | 簡単な指示や禁止の言葉もほとんど分からない | ごく簡単な応答しかできない | 会話はできるがたどたどしい |

| 描く動作 | 鉛筆やクレヨンを握れる程度 | なぐり描きをする程度 | 真似をして線を書く | 鉛筆でマルを書く |

| おおよその発達年齢 | 1歳2ヶ月以下 | 1歳0ヶ月~2歳1ヶ月 | 1歳9ヶ月~3歳0ヶ月 | 2歳6ヶ月~4歳2ヶ月 |

【6・7歳】

| 項目 | a | b | c | d |

|---|---|---|---|---|

| 自立機能 | 身のまわりの始末(食事・排泄・着脱衣)はほ んどできない | 衣服の着脱や排泄などには多くの介助が必要である | 身のまわりの始末はある程度できる(スプーンやフォークなら食べられる。お尻がよくふけない。脱げるが着るのは難しい) | |

| 運動機能 | 歩けても不安定である(まっすぐ歩けない、ぎ こちない) | 階段は一人で昇れるが降りるときには介助が必要 | ||

| 意思交換 | ・発語らしきものが1~ 2(マンマ、ブーブー)あるがほとんど発声のみである ・ 指示に対してはほとん ど反応しない ・ 感情表現は快、不快ぐらいである | ・身振りなどで要求は伝 えることはできるが言葉は数語にとどまる ・ごく簡単な指示しか分からず従えない(手を 洗いなさい、おいで、すわりなさい) ・他の子供に関心を持つが一緒には遊べない(つついたり、笑ったり、声を出したりする) | 簡単な応答はできるが単語を並べる程度 | |

| その他 | ・読み書きは困難だが、いくつかの文字の弁別はできる。 ・1人、2人の級友なら遊ぶことができる ・外出には常につきそい が必要である | ・平仮名はひろい読みができ、名前が書ける程度 ・大小、多少はわかるが数の理解は難しい ・指示に従って集団行動 がとれるがはずれやすい | ||

| おおよその発達年齢 | 1歳7ヶ月以下 | 1歳2ヶ月~2歳10ヶ月 | 2歳1ヶ月~4歳0ヶ月 | 3歳0ヶ月~5歳7ヶ月 |

参考として大人【18歳~29歳】

| a | b | c | d |

|---|---|---|---|

| 他人の助けを借りなければ身の回りの始末ができない | 身の回りの始末はどうにかできる | 身の回りの始末はできるが状況(時・所・場所・TPO)に応じた配慮ができない。例えば服装など | 身の回りの始末はできるが状況(時・所・場所・TPO)に応じた配慮ができない。例えば服装など |

| 簡単な意思表示しかできない | 簡単な日常会話しかできない | 限られた範囲内ならば日常会話はどうにか通じる | 日常会話はできるが、込み入った話は難しい |

| 集団行動は散歩程度しかできない | 指示されても集団行動は十分にはできない(体操、ボールけりなど) | 簡単な社会のきまりは、ある程度理解できる | 簡単な社会のきまりに従って行動できるが、事態の変化には対応できない |

| 文字の読み書きや数量処理はできない | やさしい文字の読み書きはできるが数量処理は難しい | ひらがな程度はなんとか読んだり書いたり、また、簡単な買い物ができる | 簡単な読み書きや金銭の計算ならばできる |

| 単純作業も難しい | 継続的な単純作業はどうにかできるが長続きせず、共同の作業はできない | 単純作業ならばできる | 単純作業を中心とする職業に就業できるが監督が必要である |

要望があれば8歳以降の具体例も追加します【歳】

| 項目 | a | b | c | d |

|---|---|---|---|---|

| 自立機能 | ||||

| 運動機能 | ||||

| 意思交換 | ||||

| その他 | ||||

| おおよその発達年齢 | 歳ヶ月以下 | 歳ヶ月~ヶ月 | 歳ヶ月~歳 | 歳ヶ月~歳ヶ月 |

さいごに

今回は自閉症スペクトラムと関連性の深い「知的障害」についてまとめてみました。

知的障害には法令上の定義はないこと、IQと日常生活能力水準により4段階に区分されていること、療育手帳の区分とは違うことが分かりました。

最後まで読んで下さって、ありがとうございました!

参考文献の引用

1) ICD-10「知的障害」の診断基準

知的障害<精神遅滞>(F70-F79)

Mental retardation精神発達の停止, あるいは不完全な状態であり, とりわけ, 全体的な知識水準に寄与する認知, 言語, 運動及び社会的能力などの技能が成長期を通じて損なわれている状態を特徴としている。 遅滞は他の精神的あるいは身体的な病態を伴うことも伴わないこともある。

厚生労働省サイト「疾病、傷害及び死因の統計分類」> 2.基本分類表及び内容例示表>イ.ICD

2) ICD-11では「知的発達症」

従来は「~障害」と訳されてきたが,disabilityやhandicapとの混同を避け,同時に障害という表現がもちうる誤解・偏見を考慮して,症という訳語が用いられるようになっている

日本精神神経学会 精神経誌 124(10)「ICD-11における神経発達症群の診断について―知的発達症,発達性発話又は言語症群,発達性学習症など―」小川しおり,岡田俊(2022)

3) 筑波大学 宮本信也教授 のご意見

知的障害は,最初はことばの遅れとして表面化することが多い。ただし,軽度知的障害では,約半数はことばの初期発達の遅れ,つまり話し始めの遅れは示さないと言われており注意が必要である。ことばの遅れは,言語理解の問題が大きく影響していると考えられる。理解できないことばを自分で使えるはずがないからである。

宮本信也「 発達障害における言語発達と支援 ~広汎性発達障害を中心に~」第5回 日本小児耳鼻咽喉科学会シンポジウムⅡ 小児の言語発達支援, 日本小児耳鼻咽喉科学会 2010年31巻3号 p.224

4) 知的障害の有無と乳幼児健診等での指摘の関連性

知的障害のある発達障害群Ⅰは乳幼児健診等では57.14%が発達の遅れや偏りの指摘を受けていた。また、知的障害がないか軽微な発達障害児群Ⅱは乳幼児健診等で指摘を受けていたのは23.80%であった。

根岸由紀,葉石光一,細渕富夫(2014)「特別な支援を要する子どもを持つ保護者の気づきに関する研究」埼玉大学紀要 教育学部 63(2) p.49-59