児童発達支援とは?何をする?|センターと事業所|違い、探し方

児童発達支援の意味と内容、そして「児童発達支援センター」「児童発達支援事業所」の違いや実例を、利用者の目線で分かりやすくまとめました。

児童発達支援とは?

児童発達支援とは、特別な支援が必要と見なされる子どもに対し、日常生活や集団生活に適応できるように、基本的な知識や技能を身に付ける支援を行うことです。その子だけでなく、家族や地域機関への支援も含み、そこからもその子の発達支援に繋げるという広い概念です。1)

その子が障害の診断をされているかどうか、療育手帳を取得しているか、などは関係ありません。

児童発達支援を行う施設(後述)を利用したい場合も同様です。市区町村の担当者と面談を行い、支援が必要と認められれば通所受給者証が発行され、施設を利用する手続きを始められます。

療育との違いは?

児童発達支援は、「療育」とほぼ同義語で使用されます。療育は法律的に定義されていない概念という点が異なります。詳しくは「【療育】とは?」ページにて。

具体的な支援方法は?

利用者目線で見た場合、個別療育と、集団療育の2種類があり、どちらか、もしくは両方を施設にお願いするイメージです。

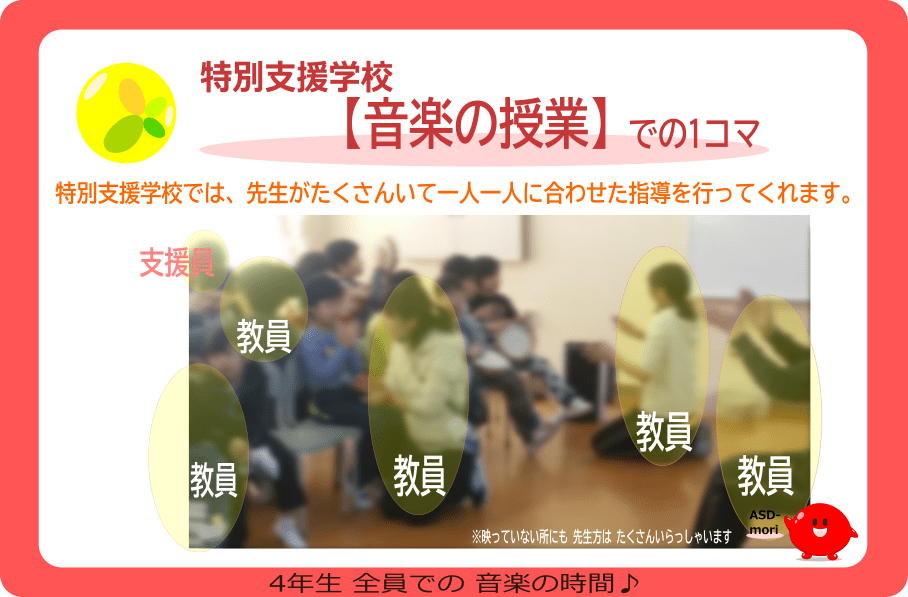

百聞は一見に如かずなので、画像もいくつかご紹介します。

個別療育

個別療育では、作業療法・言語療法のような、卓上で行われるお勉強という感じです。経験上、特別支援学校の自立活動と似ています。

集団療育

集団療育では、挨拶の練習、遊びながらお友達とのやり取りや社会的ルール習得の支援、絵本の読み聞かせやリトミック、工作のような時間がありました。特別支援学校の各教科等を合わせた指導の特徴に似ています。

さらに具体的にイメージしたい場合は、下記ページで詳細例をご紹介しているので、ご参考になると思います。

個別の教育支援計画に基づいて行われる

具体的な支援内容は、施設、対象の子、担当の先生によって異なりますが、支援を必要としている子が「日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない」と法律で定められています。

施設側は、対象の子全員に対して、有資格者による「個別の教育支援計画」の作成をすることが、法律で定められています。その計画書は、定期的に評価、更新され、適切な指導や必要な支援を受けることができるようになっています。

障害を「治す」ことではない

児童発達支援・療育は、その子の「障害を治す」行いではありません。その子がその子らしく生きられる方法を一緒に見つけ、支援していくことです。

親も支援者の一員

親は一番身近な援助者

支援が必要な子の発達支援には、施設側や先生だけで行うものではなく、保護者も支援者の一員として参加します。

親も支援をうける対象

そのために、親が子どもの一番身近な援助者でいられるように、そして安心して子育て出来るように、児童発達支援は保護者も支援を受ける対象と見なされています。2)

厚生労働省の発行する児童発達支援ガイドラインでも、「障害のある子どもを育てる家族の支援が重要である」と記載されています。

例えば息子がかつて通っていた児童発達支援の施設でも、講師を招いての講習会やペアレント・トレーニングの機会を定期的に設けていました。知識のない私にとって、非常に勉強になり、感謝しています。

ペアレント・トレーニングをすることの意義は、単に親の暴力的と取れる行動を軽減させるためにだけではない。定型発達の子どもに対して適切である行動であっても、発達障害を抱えたこどもに対しては不適切である、ということが多々あり、「ミスマッチ」を起こしてしまう。しかしながら、これは決して親が悪いのではなく、適切な対応方法を知らないために起こってしまうことなのである、そのため、発達障害を持つ子どもの行動特性を理解し、適切な対応をしていくことが必要となるため。このために「親をトレーニング」することが重要となっている(川上,2008)

広島大学大学院心理臨床研究センター紀要 第10巻 (2011)「発達障害児・者をもつ家族における支援の現状」中村 志津香 Pp.92-93

他にも塾のように通うタイプの児童発達支援施設でも、保護者のリフレッシュや母子分離での療育の時間として、お預けの療育のコースも設定されていました。我が家も息子が児童発達支援センターに入園できるまで、週一回利用し、非常にリフレッシュに繋がった記憶があります。3)

児童発達支援を行う施設

①「児童発達支援センター」と②「児童発達支援事業所」の2種類

児童福祉法では、児童発達支援を行う施設を立場や機能の違いで「児童発達支援センター」と「児童発達支援事業所」の2つに分けています。センター以外の事業所のことを、法律的に「児童発達支援事業所」と呼びます。

ざっくりとしたイメージは下記のようになります。詳しくは長くなるので最後に載せています。

- 児童発達支援センター

- 児童発達支援事業所

- 民間がやっている

- 塾のようなイメージ

- 利用者が好きな施設・タイプ・日時を選んで通う

利用料金のお支払い

利用料は、児童発達支援センターでも児童発達支援施設でも、通所受給者証を利用するため基本的には同じです。詳しくは通所受給者証ページ>具体的な金額で説明しています。

施設の探し方

その①相談支援事業所に相談する

障害児相談支援事業所という所に登録すると、その子にあった施設を紹介してくれます。

福祉サービスを提供している地域の事業所さんが登録していることが多く、一番最初に自治体へ障害児通所受給者証の申請書を受け取りに行った際に、障害児相談支援事業所の一覧表をもらえます。

障害児相談支援事業所では、通所受給者証の申請に必要な障害児支援利用計画案も作成してくれます。自分でお教室を探したい方は「セルフプラン」という方法も選択できます。(ここでは説明は省きます)

その②自分で検索する

主な施設は全国児童発達支援協議会に加盟しており、そのサイトの加盟施設ページ(http://www.cdsjapan.jp/facility)から確認できるため、そこから直接(施設によっては市区町村へ)そのお教室のサイトを確認・問い合わせることが可能です。

下記のようなフランチャイズ展開しているお教室では、全国児童発達支援協議会に加盟していないことがほとんどなので、一例として記載しておきます。

- LITALICOジュニア

- 障害者の就労支援サービスを運営していた株式会社LITALICOの子供向けのサービス

- 通所受給者証を利用する福祉サービスのタイプと、全額自己負担の塾や幼児教室のようなタイプがある

- 0~6歳…児童発達支援事業(福祉サービス)、幼児教室

- 小学生以上…放課後等デイサービス(福祉サービス)、学習塾

- 教室はフランチャイズ形式の設置で、教室ごとに提供しているサービスが異なる(オーナーの希望制)

- コペルプラス

- 幼児教室から派生した株式会社コペルの児童発達支援事業(2017年6月~)

- 通所受給者証を利用する児童発達支援のタイプ

- 0~6歳…児童発達支援事業

- 小学生以上…放課後等デイサービス

- 教室はフランチャイズ形式

児童発達支援は幼稚園や保育所等でも受けられる

集団の場面における児童発達支援は、専門の施設以外の幼稚園や保育所、学校でも行わなければならないと法律で定められています。あらゆる差別を排除し、どんな子も同じ環境で学ぶことが世界的に大切とされており、日本もインクルーシブ教育システムを推進しているためです。

幼稚園や保育所等の先生方に児童発達支援のノウハウを指導する役割を、児童発達支援センターが担っています。その点は次の章で説明しています。

文部科学省は、管轄する幼稚園、学校において、先生の中から「特別支援教育コーディネーター」の役割を担う先生を配置することも推進しています。児童発達支援が必要と思われるお子さんについては、その先生を通して相談できるようになっており、小学校ではほぼ配置されていますが、幼稚園と高校ではまだ100%とまではいっていないようです。

現実的には、幼稚園や保育園に通う子は、塾に通うように個別療育のお教室に通い、普段通う園には情報共有やご理解、出来る範囲での対応をお願いしていることが多いイメージです。下記ページもどなたかのご参考になれば幸いです。

センターと事業所の違い【詳細】

利用者の立場から見た主な違いを、改めて詳しくまとめていきます。

運営

センターは市区町村が運営

児童発達支援センターは、地域の中核的な療育支援施設です。市区町村が運営していて、地域に何か所もあるものではありません。

事業所は民間も運営

一方、事業所は民間企業(株式会社や有限会社、一般社団法人、社会福祉法人、NPO法人、医療法人社団、学校法人、財団法人など)でも運営でき、地域にたくさんあります。

センターを運営している市区町村でも、それ以外の児童発達支援事業所も運営している所もあります。

逆に市区町村がセンターの運営を民間企業に委託することもあります。はじめて利用する人にとってはややこしいですね。

- 市区町村が運営

- 児童発達支援センター(民間に委託するケースもある)

- 児童発達支援事業所

- 民間が運営

- 児童発達支援事業所

役割

センターは役割がたくさん

センターでは、事業所に比べて機能がたくさんあります。例えば、障害児相談支援や保育所等訪問支援などの機能が必須となる点が事業所と異なります。

センターは障害児の幼稚園のような機能も

センターには他にも、幼稚園や保育園を選択できなかった障害を持つ地域の子たちが毎日通所する機能もあります。バスの送迎などがあることが多く、見分ける一つの目安になります。

画像はGoogleMap、釧路市Facebookより

利用者のイメージでは、センターが幼稚園の代わり、事業所が民間の塾の代わりという印象があります。

利用できる年齢

センターは未就学児のみ利用できる

画像は社会福祉法人ゆうゆう(品川区に委託され平成29年から運営)より

児童発達支援センターは未就学児のみ利用できる施設です。

事業所は高校生まで利用できる

一方、児童発達支援事業所は、高校生まで利用できます。

未就学児は「児童発達支援」という名前のサービス、小学生以上は「放課後等デイサービス」という名前のサービスが利用できます。

- 未就学児

- 児童発達支援センター

- 児童発達支援事業所(児童発達支援)

- 小学生~高校生

- 児童発達支援事業所(放課後等デイサービス)

はじめて利用する人にはここもちょっとややこしいのですが、下記のような例を挙げると少しイメージが湧きますでしょうか。

- 未就学児が療育のお教室を探している時、近くに児童発達支援の施設があるから行ってみたいと思っても、そこが放課後等デイサービスだと利用できない

- 未就学児が利用している児童発達支援の事業所では、小学生に進学すると利用できなくなる(運営元が放課後等デイサービスを運営していれば、そちらの方に移行することは出来る)

事業所はスタイルも多種多様

事業所では短時間のお教室がメインになります。

事業所では週1~2回の頻度で親子で受けるタイプ・小集団での療育など、支援方法も様々あります。送迎の有無も事業所によります。

運営する企業側からすると、ターゲットとする年齢層も提供する支援内容も選択でき、自由度が高い事業と言えるのではないでしょうか。

自由とは言っても、都道府県から指定障害児通所支援事業者として認定(=利用者は「通所受給者証」での通所が可能 )されるためには、児童福祉法に基づいて、児童発達支援管理責任者(実務経験の要件を満たし研修を修了した者)を設置し、職員の人数や床面積、設備等の基準を満たし、設備及び運営について水準の向上を図ることに努めるなどの条件を満たす必要があります。

参考・引用情報

1) 児童発達支援の定義

児童発達支援は、児童福祉法第6条の2の2第2項の規定に基づき、障害のある子どもに対し、児童発達支援センター等において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供するものである。

厚生労働省「児童発達支援ガイドライン」

児童発達支援は、大別すると「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家庭支援」及び「地域支援」からなる。(中略)【家族支援】家族が安心して子育てを行うことが出来るよう、さまざまな家族の負担を軽減していくための物理的及び心理的支援等。

厚生労働省「児童発達支援ガイドライン」の概要

「発達支援」とは、(中略)障害が確定した子どもへの「(運動機能や検査上の知的能力の向上などの)障害改善への努力」だけでなく、障害が確定しない段階の子どもも対象として、発達の基盤となる家族への支援や保育所等の地域機関への支援も視野に入れる広い概念

全国児童発達支援協議会「発達支援の指針(CDS-Japan 2016 年改訂版)」

児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない。

厚生労働省「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第二章 児童発達支援 第一節 基本方針 第四条

2)

障害児をもつ親支援は,親を子どもの一番身近な援助者として,指導,親教育の対象と見るだけではなく,親自身も支援を受け入るべき存在であるとの支援の方向に転換している(野田,2008)。

小田原短期大学 尾野明美,YMCA 健康福祉専門学校 奥田訓子 (2019) 「障害児をもつ母親への子育てレジリエンス促進プログラムの開発と評価の試み」Journal of Health Psychology Research Vol.31, Special issue p.260

3)

子どもを育てる家族に対して、障害の特性や発達の各段階に応じて子どもの「育ち」や「暮らし」を安定させることを基本に置いて丁寧な支援を行うことにより、子ども本人にも良い影響を与えることが期待できる。

厚生労働省「児童発達支援ガイドライン」

児童発達支援は、大別すると「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家庭支援」及び「地域支援」からなる。(中略)【家族支援】家族が安心して子育てを行うことが出来るよう、さまざまな家族の負担を軽減していくための物理的及び心理的支援等。

厚生労働省「児童発達支援ガイドライン」の概要

さいごに

今回は、児童発達支援とお教室について見てきました。

実際に利用しないとイメージが湧きにくいと思いますので、不明なことは市区町村の療育担当の窓口に聞くと詳しく教えてもらえます。

最後まで読んでくださって、ありがとうございました!